☆私の好きな旧街道五題

私は、日本中を旅したなかで色々な街道を歩き回りました、その中から特に印象に残った旧街道を5つ紹介しましょう。

(1) 会津西街道大内宿<福島県南会津郡下郷町>

脇往還である会津西海道(会津若松〜日光今市)の会津城下から3番目の宿場で、1640年(寛永17)頃に整備されました。大内峠(標高900m)の南の山間にあり、寄棟造りの茅葺き民家が道路と直角に整然と並べられていて、見事な景観をなしています。1981年(昭和56)に、重要伝統的建造物群保存地区に指定されて、全国的に脚光を浴びることになりました。現在でも、生活をしている民家がほとんどで、民宿や食堂、土産物屋などをやっているところも多くあります。大内宿本陣跡には、茅葺きで復元された「下郷町町並み展示館」があって、宿場の歴史を学ぶことができますし、名物の蕎麦を食べたり、民宿に泊まったりして、江戸時代にタイムスリップしたようなレトロな雰囲気を体験するのも良いと思います。

|

|

| 大内宿の町並み |

復元された本陣(下郷町町並み展示館) |

(2) 日光杉並木街道<栃木県日光市>

五街道の一つ日光街道と例幣使街道、会津西街道の旧日光神領内(栃木県日光市周辺)にあたる部分、総延長35.41kmにおよぶ杉並木のことです。樹齢300年にもおよぶ杉の巨木が街道の両側にびっしりと並び、昼間でも暗くなるような独特の空間を創出しました。江戸時代前期の徳川家康・秀忠・家光の3代に仕えた松平正綱が、日光東照宮創建とその遷宮記念に植樹したのが最初とされています。その後、3代将軍家光による日光東照宮大改修前後の1625年(寛永2)頃から約20年間に、熊野山の杉苗を植樹して日光東照宮に寄進しました。それを記念して、松平正綱の嫡男・正信が建立した杉並木寄進碑が4ヶ所に建てられています。これらは、1922年(大正11)に「日光杉並木街道

附 並木寄進碑」として国の史跡・天然記念物になり、さらに、1952年(昭和27)には、国の特別史跡、1954年(昭和29)には、特別天然記念物に指定されました。また、1986年(昭和61)に「日本の道100選」、1996年(平成8)に「歴史の道百選」にも選定されています。尚、日光街道の最後のところで、日光山内への入口となる、大谷川に架かるのが神橋で、国の重要文化財に指定されています。

|

|

| 日光の杉並木 |

日光の神橋 |

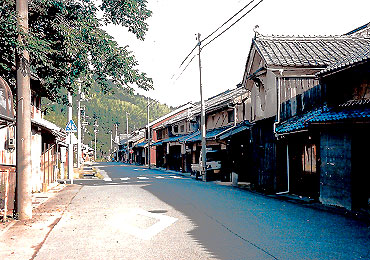

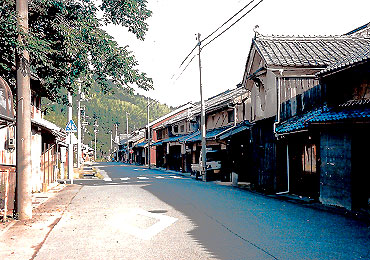

(3) 鯖街道熊川宿<福井県三方上中郡若狭町>

ここは、脇往還である鯖街道(若狭〜京都)の宿場町です。安土桃山時代の1589年(天正17)に小浜城主浅野長政によって整備され、江戸時代には、街道随一の賑わいでした。今でも旧街道に沿って前川という水量豊かな水路が流れ、真壁造または塗籠造の伝統的建築物が多数残り、よく昔の景観を残しているので、1996年(平成8)に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。現在でも、古い建物を利用して、資料館、食事処、喫茶店、雑貨店などをやっているところも結構あります。中でも、若狭鯖街道熊川宿資料館宿場館(旧熊川村役場)、松木神社・義民館(義民松木庄左衛門を祀る)、旧問屋倉見屋(国指定重要文化財)、菱屋(勢馬清兵衛家)、旧逸見勘兵衛家住宅(町指定文化財)、熊川番所、道の駅若狭熊川宿(熊川宿展示館あり)などを巡ると、レトロな気分になりながら、宿場の歴史を学ぶことができます。

|

|

| 熊川宿の町並み |

(4) 中山道の木曽路<長野県木曽郡>

中山道の中で長野県木曽郡に当たる部分、地元では木曽路と呼ばれている所です。ここは江戸時代の街道の面影を残しているところが随所にみられます。「歴史の道」に指定されているところも多く、奈良井宿、妻篭宿、馬籠宿などは昔の宿場の様子を良くとどめています。鳥居峠や、馬籠峠の周辺はハイキングコースになっていて、江戸時代の旅人の思いで歩くことができます。

|

|

| 中山道妻籠宿の街並み |

中山道奈良井宿の街並み |

(5) 東海道の遠江から三河<静岡県・愛知県>

東海道の遠江(静岡県西部)から三河(愛知県東部)にいたる所で、ところどころに昔の街道が残されています。大井川の渡しの跡、舞阪宿の脇本陣、新居の関所と旅籠「紀伊国屋」、二川宿の「二川宿本陣資料館」・旅籠「清明屋」・商家「駒屋」、御油の松並木、赤坂宿の「大橋屋(旧旅籠鯉屋)」など飛び飛びではありますが、見るべきものが残されています。

|

|

| 川越遺跡の川会所 |

新居の関所 |

|