|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 文学の旅(19) 「あゝ野麦峠」山本茂実著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

私は、今までに『あゝ野麦峠』の関係地を訪ねる旅に出ていますが、その中で心に残った所を9つ紹介します。

(1) 野麦峠<岐阜県高山市・長野県松本市>

信州へ向かう最大の難所で、標高1672mあり、冬期に越えるのは至難で、谷底に転落したり、病で倒れる工女が多数いました。峠にはお助け小屋が復元され、石地蔵や供養塔が残り、また、「野麦峠の館」には、当時の峠越えを再現したコーナーもあり、当時の厳しかった野麦越えの旅を追想させてくれます。晴れれば、乗鞍岳の眺望がすばらしく、『あゝ野麦峠』の碑も立っています。

|

|

|

| 野麦峠 | 復元されたお助け小屋 |

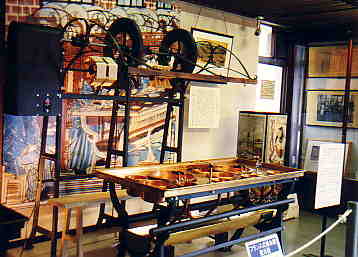

(2) 岡谷蚕糸博物館<長野県岡谷市>

岡谷は、当時の製糸業の中心地で、明治初期は水車を利用し、その後蒸気機関を動力としてたくさんの工場がありました。昭和初期の最盛期には4万人近くが働いていたといわれ、飛騨から来た工女の多くもここにいました。この博物館では、当時の製糸工場で使われていた座繰機が展示され、製糸業の発展の様子をうかがうことが出来、大変勉強になります。隣接している宮坂製糸所で、実際の製糸の仕事場を見学することもできます。また、市内にはゆかりの建物や史跡などがいくつか残されていて、当時の繁栄を偲ぶことができます。

|

|

| 岡谷蚕糸博物館 | 館内に展示されているフランス式繰糸機 |

(3) 松本市歴史の里<長野県松本市>

ここには、飛騨から信州へ向かう製糸工女が、旅の途中泊まった工女宿「宝来屋」が移築復元されています。元は南安曇郡奈川村川浦にありましたが、民間の手によってここに移されました。昔の面影が色濃く残り、工女達が暖をとり、その周りで食事をしたいろり、20人以上が一つに集まって雑魚寝したこたつなど、当時の工女達が使ったものが展示されています。また、隣接して、座繰り製糸工場も移築復元されていて当時の工場の様子を見ることができ、レストハウス内には、『あゝ野麦峠』の著者山本茂実の記念展示室もでき、関連資料も展示してあります。

|

|

| 松本市歴史の里の工女宿「宝来屋」 | 松本市歴史の里の座繰り製糸工場 |

(4) 八ツ三館<岐阜県飛騨市>

当時、飛騨北部地方の工女の集結地の旅館の一つで、製糸工場の検番たちが工女を募集する根拠地ともなり、工女の荷物の集散までやっていました。この旅館は、唯一当時の建物が残り、昔の繁栄を想起させてくれます。また、川をはさんだ向こう岸には、あゝ野麦峠記念碑が立ち、工女の像もあります。

|

|

|

| 八ツ三館とあゝ野麦峠記念碑 | 八ツ三館の玄関 |

(5) 川浦歴史の里・扇屋<長野県松本市>

川浦歴史の里は、飛騨から信州へ向かう製糸工女たちが通った野麦街道沿い、野麦峠から信濃方面へ下った山麓にあります。ここにある「扇屋」は、野麦峠の山麓 旧奈川村川浦部落の当時の尾州藩旅人宿を再現した展示館なのです。昔ながらの板葺き屋根に石を載せた造りで、とてもレトロな感じでした。館内には、飛騨と岡谷・諏訪との峠越えをした女工の姿、わらび粉づくりの作業姿、尾州岡船「奈川牛」の道中姿が人形によって再現されています。また、レトロな写真や野麦街道や工女達、尾州岡船についての展示もあって、勉強になりました。尚、隣に「ふるさと体験館」が併設されています。

|

|

| 工女宿「扇屋」 | 工女達の人形模型 |

(6) 美女峠<岐阜県高山市・久々野町>

工女達はこの峠を越えると、高山の町が見えなくなるため、ふるさとに向かって永の別れを惜しんだところで、見送りのもの達もたいていはここの茶屋で別れをしました。峠に上る途中からは、高山の町を遠望することができ、当時の別れの様子を思い起こさせてくれます。しかし、当時の街道は現在の自動車道の峠の位置とは異なっています。旧道で高山から峠を越える途中には、橋場、差手観音、接待所跡(峠の茶屋)、餅売場、比丘尼屋敷、峠観音、神力不動尊堂などの旧跡があり、工女達のつらい旅を思い起こさせてくれます。

| この作品を読んでみたい方は、簡単に手に入るものとして、現在、『あゝ野麦峠』(山本茂実著)が、角川文庫<500円>から出版されています。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp