|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 文学の旅(7) 「五足の靴」与謝野鉄幹他4名著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「五足の靴」の旅コース |

|

| 1907年(明治40)夏の「五足の靴」の旅 | ||

| 7月28日 東京を夜行列車で出発 ↓ 車中泊 ↓ 7月29日 ↓ 車中泊 ↓ 7月30日 朝4時半、宮島駅に着き渡船場へ ↓ 厳島を見学する ↓ 亀山八幡宮から関門海峡を見る ↓ 下関「旅館川卯」泊 ↓ 7月31日 汽車で福岡へ向かう ↓ 夜、福岡県文学会が催される ↓ 福岡「川丈旅館」泊 ↓ 8月1日 汽車で奈多へ向かう ↓ 千代の松原で海水浴 ↓ 柳川へ向かう ↓ 柳川「北原白秋宅」泊 ↓ 8月2日 白州生家の酒蔵を見学する ↓ 柳川「北原白秋宅」泊 ↓ 8月3日 雨中、佐賀へ向かい途中から鉄道馬車乗車 ↓ 14時佐賀へ着き、佐賀城跡を一周する ↓ 佐賀泊 ↓ 8月4日 鉄道馬車で唐津へ向かう ↓ 虹ノ松原を散策 ↓ 唐津での文芸会へおもむく ↓ 唐津「博多屋」泊 ↓ |

8月5日 汽車で佐世保へ向かう ↓ 平戸行き汽船に乗り遅れ、宿泊することに ↓ 佐世保「京屋旅館」泊 ↓ 8月6日 朝10時、佐世保港から平戸行き汽船乗船 ↓ 14時平戸着、下島氏を訪問 ↓ 亀岡神社、阿蘭陀塀、阿蘭陀井戸等見学 ↓ 「米屋」で夕食休憩、夜半の汽船で佐世保へ ↓ 佐世保泊 ↓ 8月7日 汽車で長崎へ向かう ↓ 長崎「上野屋旅館」泊 ↓ 8月8日 長崎から乗合馬車で茂木へ向かう ↓ 茂木港を11時出船、富岡港13時着 ↓ 富岡泊 ↓ 8月9日 大江まで約32㎞を徒歩で出発 ↓ 海沿いの悪路を行き、下津深江で昼食 ↓ 大江「高砂屋」泊 ↓ 8月10日 大江天主堂にガルニエ神父を訪ねる ↓ 14時の汽船で牛深港へ向かう ↓ 崎津、魚貫に寄港し、16時牛深港へ ↓ 牛深「今津屋」泊 ↓ 8月11日 早朝3時、大門経由際崎行き汽船乗船 ↓ 際崎港に14時着、三角港まで歩く ↓ 三角港17時発の汽船で島原港へ ↓ 島原泊 ↓ |

8月12日 島原城跡で、キリシタンの歴史を偲ぶ ↓ 12時に汽船で長洲港へ向かう ↓ 長洲駅から汽車に乗り上熊本駅下車 ↓ 熊本「研屋旅館支店」泊 ↓ 8月13日 馬車で阿蘇を目指し、大津で昼食 ↓ 栃の木過ぎて下車し、徒歩で垂玉へ ↓ 垂玉温泉「山口旅館」泊 ↓ 8月14日 阿蘇中岳登山し、火口を見学する ↓ 下山途中案内人が道を間違え迷う ↓ 栃木温泉「小山旅館」泊 ↓ 8月15日 馬車で熊本市内へ戻る ↓ 水前寺畔の画津湖で、船遊び ↓ 熊本「研屋旅館支店」泊 8月16日 汽車で三池へ向かい三池炭坑見学 ↓ 柳川「北原白秋宅」泊 ↓ 8月17日 柳川で船下りなどして遊ぶ ↓ 柳川「北原白秋宅」泊 ↓ 8月18日 白州を残し、汽車で九州を出る ↓ 徳山「徳応寺」泊 ↓ 8月19日 汽車で京都へ向かう ↓ 京都「お愛さん」泊 ↓ |

☆『五足の靴』を巡る旅十題

私は、学生時代から『五足の靴』を巡る旅に何度か出ていますが、その中で特に心に残った所を10ヶ所、順に紹介します。

(1) 厳島神社<広島県廿日市市>

「五足の靴」の一行は、夜行列車で朝四時半に宮島駅に着き、汽船で厳島に渡りました。厳島神社に詣で、島内を散策してから、宮島駅へ戻り、その日の内に汽車で下関へ向かっています。この厳島神社は、平安時代の寝殿造りの粋を極めた建築美で知られる日本屈指の名社です。平家一門の権勢最盛期を象徴する建造物で、平家の栄華の一端を見る思いがします。有名な、舞楽が始まったのもこの時代からといわれています。廻廊で結ばれた朱塗りの社殿は、潮が満ちてくるとあたかも海に浮かんでいるように見えるのです。全国に約500社ある厳島神社の総本社で、ユネスコの世界文化遺産にも登録されています。また、ここに収められている「平家納経」は1164年(長寛2)厳島神社に平清盛が奉納した全32巻の経典で、それに清盛の願文を加えた33巻が完在し、国宝となっています。それらは、宝物館で見ることができます。

|

|

|

| 厳島神社の鳥居 | 厳島神社の客社祓殿 |

(2) 北原白秋記念館<福岡県柳川市>

北原白秋の生家が復元され、記念館となっていますが、一行はこの旅で、二度訪れて泊まっています。白秋の父の代には、柳川地方でも有力な造り酒屋で、当時の北原家屋敷は、一町三反という広大な敷地を有し、母屋との間には、流れのきれいな掘割りがあったとのことです。しかし、1901年(明治34)の沖端大火災で大半を焼失してしまいました。その後、1969年(昭和44)に復元され、1989年(平成元)には母屋に附属していた隠居部屋も復元され、公開されています。現在、この生家内には白秋の著書や遺品、さらには柳川の風物にゆかりの深い資料が数多く展示されています。

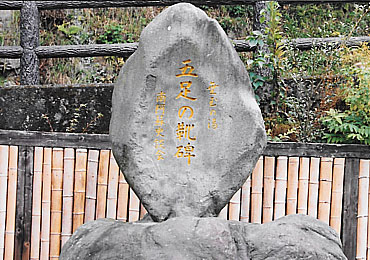

偉大な詩人白秋の業績とその交友関係を知る上では貴重な施設で、なまこ壁の建物が美しく、川下りと共に楽しむと情緒が増します。また、川下り乗船場にある「松月文人館」の敷地内に五足の靴ゆかりの碑が立てられています。

|

|

|

| 北原白秋記念館(福岡県柳川市) | 五足の靴ゆかりの碑(福岡県柳川市) |

(3) 唐津<佐賀県唐津市>

一行は、佐賀から唐津に来て、近松寺での文芸同好会に出席し、その後、鏡山(領巾振山)に登り、万葉の佐用姫に思いを馳せ、虹ノ松原散策しています。夜に、唐津の刀町の「中住屋」での懇親会に参加し、唐津駅前の「博多屋」に泊まりました。一行が泊まった「博多屋」はもうありませんが、近くの駅前広場に、木下杢太郎の詩「はためき」を刻んだ五足の靴文学碑が立っています。また、鏡山に登れば一行と同じように佐用姫を偲ぶこともできると思います。

|

|

|

| JR唐津駅前の五足の靴文学碑(佐賀県唐津市) | JR唐津駅(佐賀県唐津市) |

(4) 佐世保<長崎県佐世保市>

一行は唐津を朝に立って、呼子、名護屋を経由して佐世保駅へ降り立ちましたが、平戸行きの船が出た後だったので、下京町の「京屋旅館」に泊まることになります。そして、夕方街を散策し、夜店の風景に興味を持って、与謝野鉄幹が即興で詩を作ったのです。現在では、一行が泊まった旧京屋旅館前の下京町京町児童公園内に五足の靴文学碑が立ち、一行が訪れた夜店があった夜店公園内に、与謝野鉄幹の「夜店の詩」を刻んだ五足の靴文学碑があります。

|

|

|

| 旧京屋旅館前の五足の靴文学碑(長崎県佐世保市) | 夜店公園内の五足の靴文学碑(長崎県佐世保市) |

(5) 平戸<長崎県平戸市>

一行は佐世保より汽船で午後2時頃港に入り、下島氏を訪問し、その案内で港町を散策しています。亀岡神社、阿蘭陀塀、阿蘭陀井戸、阿蘭陀灯台などを見て夜半には佐世保行きの汽船に乗りました。ここは、1641年(寛永18)に長崎の出島に移るまで、オランダ商館のあった所で、今でも異国情緒の残る町並みです。

|

|

|

| 復興された現在の平戸城(長崎県平戸市) | 平戸の異国情緒の残る町並み(長崎県平戸市) |

(6) 五足の靴文学遊歩道<熊本県天草市>

一行は、富岡を朝立って、大江まで約32㎞を徒歩で歩きました。海沿いの悪路を行き、下津深江(現在の下田温泉付近)で昼食休憩を取り、道に迷いながらも夜中に大江にたどり着きました。海の眺望は良かったようですが、苦労した様子が「五足の靴」に描かれています。現在では、一行が歩いた道の一部が、五足の靴文学遊歩道として整備されています。下田温泉から南の方へ下田南まで3.2kmの間で、途中には、数箇所の展望所(休憩所)がありますが、山道なので全行程歩くと2時間近くかかります。天草町下田温泉の海岸道路と本渡への県道24号線との三叉路に駐車場あがり、その脇に「五足の靴」記念碑が立っています。これには、「五足の靴」研究家の濱名志松先生の短歌「寛白秋 勇杢太郎 萬里らが たどりし径ぞ 五足の靴で」が刻まれています。

|

|

|

| 五足の靴文学遊歩道(熊本県天草市) | 「五足の靴」記念碑(熊本県天草市) |

(7) 大江天主堂<熊本県天草市>

紀行文全体のクライマックスで、大江天主堂は建て変わりましたが丘の上にそびえ、周辺には、一行が訪ねたガルニエ神父の墓や胸像が建てられています。天主堂の脇には吉井勇の歌碑があり、この旅を回想して、「白州とともに泊りし天草の大江の宿は伴天連の宿」と刻まれています。現在では、天主堂に隣接して「天草ロザリオ館」が建てられ、天草の苦難に満ちたキリシタンの歴史を学ぶことができると共に「五足の靴」についての展示もあります。この前には、平野万里の歌碑や木下杢太郎の詩碑もあります。

|

|

|

| 大江天主堂(熊本県天草市) | ガルニエ神父の胸像(熊本県天草市) |

|

|

| 大江天主堂前の五足の靴関係碑(熊本県天草市) | 天草ロザリオ館(熊本県天草市) |

(8) 島原城跡<長崎県島原市>

1637~38年の天草の乱で、幕府軍とキリスト教徒中心の一揆勢が戦い、一揆勢が全滅しました。乱の頃の城主は松倉氏で、キリシタン信者に対する過酷な弾圧と農民への酷税があり、やむにやまれず民衆が立ち上がったものでした。一行はこの旅の目的の一つでもある重要なキリシタン史遺跡として、その歴史を偲んでいます。現在は、本丸跡に五重の天守閣が再建され、有明海の眺望がすばらしいのですが、当時は石垣と堀が残されているだけでした。一揆勢の首領天草四郎時貞がここで最期を遂げたかのように書かれていますが、それは、もっと南の南有馬町にある原城跡の間違いで、原城跡には、現在、天草四郎の像が立っています。

|

|

|

| 再建された現在の島原城跡(長崎県島原市) | |

(9) 垂玉温泉<熊本県阿蘇郡南阿蘇村>

一行は、1907年(明治40)8月14日に阿蘇登山の道すがら、ここに宿泊したのです。熊本から馬車で長時間揺られ、外輪山をくぐって、栃木温泉の辺りからは徒歩で1里余り山道を登ってきたとあります。その山中に石垣を積み重ね、城塞のように築かれた「山口旅館」に一行は、感嘆の声を上げたのです。私も、この旅館に宿泊したくて電話を入れたのですが、連休前で部屋は空いていないとのことで、やむなく、日帰り入浴する事にしました。玄関で案内を乞い、入浴料を払って聞くと、混浴露天風呂「滝の湯」、茅葺きの男女別露天風呂「かじかの湯」、そして男女別の内湯「天の湯」と3ヶ所の湯が楽しめるとのことでした。まずは、「滝の湯」からと旅館前の赤い橋を渡ろうとすると眼前に見事な二筋の滝が渓谷に落ち込み、その一つの滝壺付近に「滝の湯」が見えました。これはすごいロケーションだと、楽しみにして露天風呂へと急ぎました。脱衣場は男女別に分かれ、石段を下って、一つの岩風呂へと続いています。その前に、金龍の滝が轟々と音を立てて流下していて、ものすごい迫力です。先客は、男性の外人客一人、あまりの迫力に裸で岩を登って、その勇姿に見とれています。私は、清掃後のためか、湯量が少ない中、寝そべって体を浸しながら、目をつむって滝音を楽しんだり、岩を登って目でその迫真力を確かめたりと、じっくり露天風呂を楽しみました。上がってからは、再び旅館に戻り、内湯の「天の湯」へ、ここも窓越しの眺望が良く、暖まって体を洗いました。その後は、茅葺き屋根のある露天風呂「かじかの湯」へ、木造りの湯船は肌触りが良く、硫黄泉が心地よく体に染み、かやぶき屋根ともマッチしてなかなかの風情です。のんびり入っていたかったのですが、3度目の湯で、体も少々ふやけ気味、適当なところで切り上げて、旅館を後にしました。『五足の靴』一行もたいへん気に入ったようですが、私も満足し、この次はぜひ宿泊して楽しみたいと思って、山を下っていきました。

|

|

|

| 垂玉温泉「山口旅館」(熊本県南阿蘇村) | 山口旅館前の「五足の靴」碑 |

(10) 阿蘇山噴火口<熊本県阿蘇郡南阿蘇村>

一行は、8月15日朝、垂玉温泉「山口旅館」を立って、歩いて草千里が浜を通って、阿蘇神社の付近にある茶店で中食を取りました。その後、阿蘇中岳の噴火口に登り、噴煙の立ち上るのを間近に見て、感動してその様子を書いています。しかし、下山するときに案内人が迷って、時間がかかり苦労したようです。その日は、栃木温泉「小山旅館」に泊まりました。私も何度か阿蘇中岳の噴火口に行っていますが、自然の驚異に感動しました。また、草千里が浜の雄大な光景にも心奪われるのです。

|

|

|

| 阿蘇の草千里が浜(熊本県南阿蘇村) | 阿蘇中岳火口 |

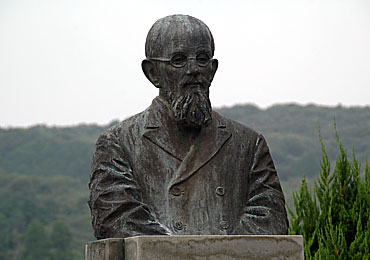

*与謝野 寛(鉄幹) <よさの ひろし>

1873年(明治6)、京都に生まれました。1892年(明治25)に上京し、落合直文

の弟子となり、「浅香社」という結社を落合を中心にうち立てて、新しい和歌を提唱しました。1899年(明治32)には東京新詩社を創立、ここを母体としてまだ27歳の若さで、1900年(明治33)に『明星』を創刊することになります。

さらに翌1901年、新詩社社友となって『明星』に短歌を発表していた当時23歳の晶子を妻としました。新派和歌運動に貢献し、口語詩を主張しました。

1905年(明治38)には「鉄幹」の号を使わなくなり、その後1919年 (大正8) から1932年

(昭和7) まで13年間、慶応義塾大学の教授もつとめました。「五足の靴」の旅をしたのは、鉄幹34歳、新詩社を中心に幅広い活動をしている頃のことです。代表作は、詩歌集「東西南北」、「天地玄黄」、歌集「相聞」などです。1935年(昭和10)に、63歳で没しています。

*北原 白秋 <きたはら はくしゅう>

本名は、北原隆吉といい、1885年(明治18)、福岡県柳川市の旧家に生まれ育ちました。早稲田大学英文科に進みましたが中退しました。その後、上京して『明星』に加わり、新進詩人として活躍しました。1908年(明治41)「パンの会」設立に参加しています。「パンの会」とは新芸術運動の会で、「五足の靴」旅行に参加した3人(北原白秋、木下杢太郎、吉井勇) などが、『方寸』という美術工芸雑誌を出していた画家たち(石井柏亭、森田恒友、山本鼎 (かなえ) など) と合同して始めたものでした。「五足の靴」の旅は、この「パンの会」の設立にも大きな影響を与えたのです。代表作は、詩集「邪宗門」、歌集「桐の花」、長歌集「天真名井」などですが、童謡などの作詞家としても、多くの作品を残しました。1942年(昭和17)に、57歳で没しています。

*木下 杢太郎 <きのした もくたろう>

本名は、太田政雄といい、1885年(明治18)、白秋と同じ年に、静岡県伊東市に生まれました。東京大学医学部卒業、医学博士で、ドイツ留学後、母校の教授も務めています。文学の方では、新詩社に加わり、『明星』『スバル』などに、耽美的な作品を発表しました。代表作は、詩集「食後の唄」、戯曲「和泉屋染物店」などですが、木下作品には「異国情調」と評されるものが多くあります。その底流には、若き日の「五足の靴」の旅で天草を旅した影響があるといわれています。1945年(昭和20)に、61歳で没しました。

*吉井 勇 <よしい いさむ>

1884年(明治19)鹿児島藩士吉井友実の孫として伯爵家に生まれ、白秋と杢太郎の一つ後輩になります。早稲田大学政治経済科を中退し、新詩社には1905年(明治38)、19歳で入りました。その2年後に「五足の靴」の旅をすることになったのです。『明星』を代表する歌人として知られましたが、1907年(明治40)新詩社から脱退し、白秋たちと翌1908年「パンの会」を結成しました。1909年には『スバル』創刊に参加し、中心的な役割を果たします。代表作は、歌集「酒ほがひ」、「祇園歌集」、戯曲「午後三時」、小説集「蝦蟆鉄拐」などです。1960年(昭和35)に、75歳で没しています。

*平野 万里 <ひらの ばんり>

本名は、平野久保(ひさやす)といい、1885年(明治18)、白秋や杢太郎と同じ年、埼玉県北足立郡大門町(現在のさいたま市緑区)に生まれました。1890年(明治23)一家で上京し、駒本尋常高等小学校を経て、郁文館中学に入学したのです。1901年(明治34)頃には新詩社に入り、与謝野寛(鉄幹)に師事、旧制第一高校から東京帝国大学工科大学応用化学科へ進みましたが、文芸誌「明星」に短歌・詩・翻訳などを発表するようになり、在学中に「五足の靴」の旅にもいっしょに行くことになりました。同年、歌集『わかき日』を刊行、翌年大学卒業後は、横浜の会社に就職し、1910年(明治43)からは満鉄中央試験所の技師として大連に赴任したのです。その後、約3年間のドイツ留学も経験し、帰国後は農商務省技師となって、1938年(昭和13)に退官するまで勤めました。その間、作歌を中断した時期もありますが、のちの『明星』の主要なる歌人として活躍したのです。途中『明星』を離れた者が少なくない中で、終生『明星』の歌風を守りましたが、1947年(昭和22)2月10日に61歳で没しました。

| この作品を読んでみたい方は、現在、岩波文庫から『五足の靴』<460円+税>が出版されています。また、『五足の靴と熊本・天草』(濱名志松著)が、国書刊行会<1,500円>から 出版されていて、そこに全文が収録されています。 |

| 所在地 | 碑の位置 | 碑名 | 碑文 | 建立日 |

| 福岡県福岡市博多区中州3-1-18 | 川丈旅館前 | 「五足の靴」文学碑 | 吉井勇の歌<旅籠屋の/名を川丈と/いひしこと/ふとおもひ出て/むかし恋しむ>が上に彫られ、下に解説が刻まれている | 1966年7月31日 |

| 福岡県柳川市三橋町高畑333 | 松月文人館の敷地内 | 五足の靴ゆかりの碑 | 五足の靴と「松月」とのゆかりについて説明 | 1977年7月 |

| 福岡県大牟田市岬町1-3 | 諏訪公園内 | 「五足の靴」文学碑 | 「今日は一千尺の地下に入って親しく埋もれたる太古の熱に触れようとする。大牟田は平地である。表面はただの田だ。稲が青々と繁って田の先の中に生存を嬉んでいる。裏面は即ち炭坑だ・・・・・。一行は白仁、稲田二氏によりて坑内を見るべく案内された。」 | 2011年6月 |

| 佐賀県唐津市 | JR唐津駅前 | 「五足の靴」記念碑 | 木下杢太郎の詩「はためき」<はためくは何ぞ/あな、おぞ/渡海船今し出づとて/帆捲くなり/唐津の殿の/いとわかきあえかの姫/髪に塗る伽羅を買ふべく>の全文 | 1999年10月31日 |

| 長崎県佐世保市下京町 | 旧京屋旅館前の下京町京町児童公園内 | 五足の靴文学碑 | 「五足の靴文学碑」 | 1978年8月 |

| 長崎県佐世保市下京町 | 夜店公園内 | 「五足の靴文学碑」 | 与謝野鉄幹の詩「夜店の詩」 | 1983年3月 |

| 長崎県長崎市樺島町9-16 | 西日本新聞長崎総支局下 | 「五足の靴碑」 | 「五足の靴碑」 | 1970年4月1日 |

| 熊本県天草市大江1782 | 大江天主堂前 | 吉井勇歌碑 | 吉井勇の歌<白秋と/ともに泊りし/天草の/大江の宿は/伴天連の宿> | 1952年5月27日 |

| 熊本県天草市大江1782 | 大江天主堂前 | 吉井勇歌碑 | 吉井勇の歌<ともにゆきし/友みなあらず/我一人/老いてまた踏む/天草の島> | 2001年6月17日 |

| 熊本県天草市大江 | 天草ロザリオ館前 | 平野萬里歌碑 | 平野萬里の歌<赤葡萄/たわわにみのり/風かをる/南の島を/けふもさまよう> | 2006年新春 |

| 熊本県天草市大江 | 天草ロザリオ館前 | 木下杢太郎詩碑 | 木下杢太郎の詩「 あまくさ」<天草高来の民こそは 耶蘇の外法を伝えぬれ/港に入れる、やあら、いよ、勇魚追いこしみやびとは/さみどりの胸いとかたき 無花果樹島の 少女らに/あらら、キリシタン伴天連の 恋の秘法ぞ伝えぬる> | 2004年7月24日 |

| 熊本県天草市本渡 | 天草キリシタン館前 | 北原白秋詩碑 | 北原白秋の詩天草雑歌「ただ秘めよ」 | 1967年4月23日 |

| 熊本県天草市 | 下田温泉の海岸道路 | 「五足の靴」記念碑 | 「五足の靴」研究家の濱名志松の歌<寛白秋/勇杢太郎/萬里らが/たどりし径ぞ/五足の靴で> | 2001年10月21日 |

| 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽2331 | 垂玉温泉「山口旅館」前 | 五足の靴碑 | 垂玉の湯 五足の靴碑 南阿蘇史談会 |

| ◇北原白秋記念館 | 「五足の靴」一行が2度宿泊した北原白州生家のある柳川市の北原白秋記念館公式ホームページです。 |

| ◇熊本文学散歩 | 熊本文学散歩の1ページとして「五足の靴」のことが掲載されています。(熊本国府高校パソコン同好会作成) |

| ◇紀行文「五足の靴」抜粋 | 熊本国府高校パソコン同好会で作成した「五足の靴」原文の抜粋で、熊本県関係の部分が載っています。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp

☆『明星』に拠った若き詩人や歌人たち

☆『明星』に拠った若き詩人や歌人たち