|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 文学の旅(2) 「十六夜日記」阿仏尼著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

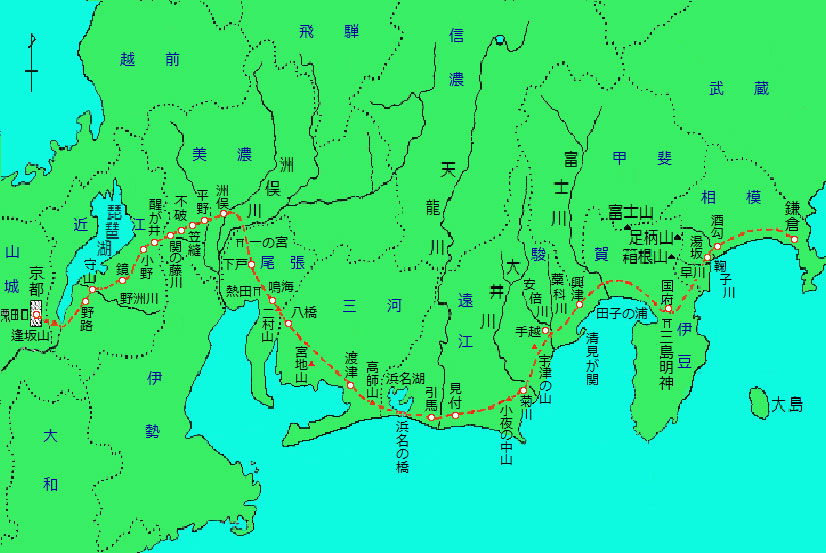

☆『十六夜日記』の旅の行程

| 1279年(弘安2)「十六夜日記」の旅 | ||

| 10月16日 (新暦:11月21日) 京を出立する ↓ 粟田口で車を返す ↓ 逢坂の関を越える ↓ 守山(現:滋賀県守山市)泊 ↓ 10月17日 (新暦:11月22日) 野洲川を渡る ↓ 小野(現:滋賀県彦根市)泊 ↓ 10月18日 (新暦:11月23日) 醒ヶ井を通る ↓ 関の藤川を渡る ↓ 不破の関を過ぎる ↓ 笠縫(現:岐阜県大垣市)泊 ↓ 10月19日 (新暦:11月24日) 雨の振る中、平野を過ぎる ↓ 洲俣で浮橋を渡る ↓ 尾張国の一宮を過ぎる ↓ 下戸(現:愛知県稲沢市)泊 ↓ 10月20日 (新暦:11月25日) 熱田の宮に詣でる ↓ 鳴海潟で浜千鳥を見る ↓ 二村山を越える ↓ 八橋(現:愛知県知立市)泊 ↓ |

10月21日 (新暦:11月26日) 宮地の山の紅葉を見る ↓ 渡津(現:愛知県豊川市)泊 ↓ 10月22日 (新暦:11月27日) 高師の山を越える ↓ 浜名の橋でかもめを見る ↓ 引馬(現:静岡県浜松市)泊 ↓ 10月23日 (新暦:11月28日) 天中の渡り(天竜川)で船に乗る ↓ 見附の国府(現:静岡県磐田市)泊 ↓ 10月24日 (新暦:11月29日) 昼に小夜の中山を越える ↓ 事任神社の紅葉に感心する ↓ 菊川(現:静岡県島田市)泊 ↓ 10月25日 (新暦:11月30日) 大井川を渡る ↓ 宇津の山を越え、山伏に会う ↓ 手越(現:静岡県静岡市)泊 ↓ 10月26日 (新暦:12月1日) 藁科川を渡る ↓ 興津の浜に出る ↓ 清見が関を過ぎる ↓ 富士山を見る ↓ 波の上(現:静岡県庵原郡?)泊 ↓ |

10月27日 (新暦:12月2日) 富士川を渡る ↓ 田子の浦に出る ↓ 三島明神に詣でる ↓ 伊豆の国府(現:静岡県三島市)泊 ↓ 10月28日 (新暦:12月3日) 箱根路を通る ↓ 湯坂を下る ↓ 早川を見る ↓ 海岸に出て、伊豆大島を見る ↓ 鞠子川を渡る ↓ 酒匂(現:神奈川県小田原市)泊 ↓ 10月29日 (新暦:12月4日) 海岸線を歩いて行く ↓ 鎌倉に到着する |

私は、今までに『十六夜日記』の足跡を訪ねる旅に何度か出ていますが、その中で心に残った所を8つ。

(1) 笠縫<岐阜県大垣市>

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月18日に笠縫で泊まりました。この当時は、東山道の赤坂より分かれ、墨俣を経て尾張の熱田で東海道につなぐ道は鎌倉街道と呼ばれていたとのことで、阿仏尼は、不破の関→国府(垂井)→青波賀(青墓)→杭瀬川駅(赤坂)→笠縫とたどってきたと思われます。この辺りは、鎌倉街道に沿った笠縫の駅(うまや)と呼ばれる宿場でした。また以前から、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)に囲まれた輪中地帯の一角で、笠縫堤という輪中堤防が残っていて、その近くに旧鎌倉街道の碑があります。また、県道18号線の脇に小さな公園があり、笠縫の里の石碑も立っています。近くの子守神社の境内には、「旅人は 蓑うち払う 夕暮れの 雨に宿かる 笠ぬひの里」と刻んだ『十六夜日記』の中からとった阿仏尼歌碑もあります。

|

|

|

| 子守神社の「十六夜日記」歌碑(岐阜県大垣市) | 笠縫の里の碑(岐阜県大垣市) |

(2) 墨俣<岐阜県大垣市>

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月19日に墨俣を通りました。このころは、鎌倉街道が通っていて、京都から鎌倉へ下向する時のルートになっていたようです。その時の様子が、『十六夜日記』に下記のように書かれていて、舟橋(川の上に船を並べて繋ぎ、その上を通れるようにした橋)を通って、川を渡ったことがわかります。そして、その様子を歌に詠みました。現在は、長良川に立派な橋が架かっていますが、以前は墨俣の渡しがありました。また、戦国時代には、墨俣の一夜城が築かれたことが知られていますが、その跡は、一夜城址公園となっていて、天守閣風の「墨俣歴史資料館」が建てられています。その脇には「かりの世の ゆききとみるも はかなしや 身をうき舟の浮橋にして」の『十六夜日記』歌碑があります。近在は、江戸時代に美濃路の墨俣宿として栄え、その面影が残されていますし、旧宿場内の満福寺には、「かたふちの 深き心は ありながら 人目づつみに さぞせかるらん」と刻んだ『十六夜日記』歌碑もあります。

|

|

|

| 墨俣城跡の「十六夜日記」歌碑(岐阜県大垣市) | 美濃路の墨俣宿跡(岐阜県大垣市) |

|

|

| 満福寺の「十六夜日記」歌碑(岐阜県大垣市) | 旧宿場内の満福寺(岐阜県大垣市) |

(3) 真清田神社<愛知県一宮市>

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月19日に真清田神社(尾張国一宮)を通り、歌を詠みました。この神社の歴史は古く、延喜式神名帳に書かれている式内社で、尾張国の一宮でもあります。社殿は、太平洋戦争の空襲で焼失したため、現在見られるものは戦後の再建ですが、本殿・祭文殿などは、国の登録有形文化財になっています。また、宝物殿には、国の重要文化財の木造舞楽面12面・台盤20枚を始めとして、多くの文化財が収納されていて、見ることもできます。また、真清田神社神橋の西に阿仏尼の歌碑があり、『十六夜日記』に載っている「一宮

名さへなつかし ふたつなく 三なき法を まもる成べし」の歌が刻まれていますが、1982年(昭和57)10月に一宮ライオンズクラブが建立したものです。

|

|

|

| 真清田神社拝殿・本殿(愛知県一宮市) | 阿仏尼歌碑(愛知県一宮市) |

(4) 八橋<愛知県知立市>

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月20日に八橋に泊まり、故事を踏まえて歌を詠みました。ここは、『伊勢物語』に「みかはのくに、やつはしといふ所にいたりぬ。そこをやつはしといひけるは、水ゆく河のくもでなれば、はしをやつわたらせたるによりてなむ、やつはしといひける。そのさはのほとりの木のかげにおりゐて、かれいひくひけり。そのさはに、かきつばた、いとおもしろくさきたり。」と書かれた故地です。今でも、旧鎌倉街道沿いに、落田中の一松、業平塚、根上りの松、在原寺、浄教寺、無量寿寺、かきつばた園などの史跡や古刹が点在していて、古へ思いを馳せさせてくれます。その中の根上りの松は、鎌倉街道の並木跡とも伝えられ、安藤広重の浮世絵「東海道名所図会」のモデルといわれています。その松の根元に「鎌倉街道之跡」の碑があり、裏面には、『十六夜日記』の一説「八橋にとどまらんといふ くらきに橋もみえずなりぬ ささがにの蜘蛛手あやうき八橋を 夕暮かけて渡りかねつる」が刻まれています。この松は、根が2mほど持ち上がっていることから、誰いうともなく「根上りの松」と呼ばれるようになったそうで、幹回り2.7m、根回り15m、枝張り東西15m、南北12m、一番太い根回り1.5m、推定樹齢600年とのことです。

|

|

|

| 根上りの松(愛知県知立市) | 根上りの松前の旧鎌倉街道(愛知県知立市) |

|

|

| 鎌倉街道跡の碑表面(愛知県知立市) | 鎌倉街道跡の碑裏面の阿仏尼の歌(愛知県知立市) |

(5) 高師の浜<静岡県湖西市>

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月22日に高師の山を越え、高師の浜を見て歌を詠みました。遠州灘に臨んで、その景色の良さに感動し、海鵜がいるのに興味を持ったものと思われます。現在は、遠州灘海岸と呼ばれていますが、風光明媚な海岸線が続いています。江戸時代に整備された旧東海道は、この辺りでは今でも松並木が続いていますが、その松並木の途中に阿仏尼と夫藤原為家の歌を刻んだ自然石の歌碑が立っているのです。阿仏尼のものは、『十六夜日記』中の歌で、この辺で読んだと思われる「わがためや 浪もたかしの 浜ならん袖の湊の 浪はやすまで」が刻まれています。また、藤原為家のものは、自らが選んだ『続古今和歌集』に収められている「風わたる 浜名の橋の 夕しほに さされてのぼる あまの釣舟」が刻まれています。浜名湖は、室町時代の1498年(明応7)に起きた明応地震やそれに伴う津波により、海とつながって現在のような汽水湖となったのですが、それまでは、浜名川によって、海とつながり、川には浜名の橋がかかっていたとのことです。

|

|

|

| 阿仏尼・藤原為家の歌碑と説明版(静岡県湖西市) | |

(6) 小夜の中山<静岡県掛川市>

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月24日の昼に小夜の中山を越え、歌を詠みました。ここは、古くから、箱根峠、鈴鹿峠と共に、東海道の三大難所の一つとして知られていました。また、歌枕として『古今和歌集』などで歌われ、鎌倉時代初期に西行法師が詠み『新古今和歌集』に入れられた「年たけて また越ゆべしと 思ひきや 命なりけり 小夜の中山」は有名です。旧東海道沿いには、これらの歌碑や句碑、史跡が点々と立ち並んでいますが、蓮生法師『続後選和歌集』、記友則『古今和歌集』、藤原家隆朝臣『新古今和歌集』、松尾芭蕉『野ざらし紀行』、千生忠岑『新古今和歌集』などのものがあります。その中で、金谷宿に一番近いところ、民家の庭をかりて阿仏尼の歌碑とその現代語訳が対で並んでいるのです。そこには、『十六夜日記』の中の歌「雲かかる さやの中山越えぬとは 都に告げよ有明の月」が刻まれています。この辺は、旧東海道の中でも当時の雰囲気を一番感じられるところで、茶畑も広がっていて、ウォーキングしてみるのも楽しい所です。

|

|

|

| 阿仏尼の歌碑(静岡県掛川市) | 旧東海道の小夜の中山付近(静岡県掛川市) |

(7) 宇津の山<静岡県藤枝市・静岡市>

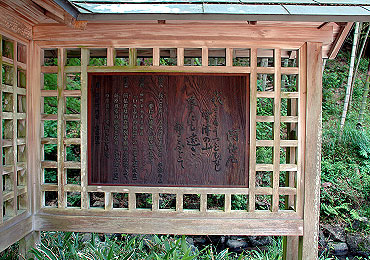

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月25日に宇津の山(宇津ノ谷峠)越えましたが、ここで同行していた阿闍梨(阿仏尼の実子)の知り合いである山伏に行き会い、2首の歌を添えた都への手紙を託したと書かれています。阿仏尼一行が通ったと思われる古道が今も残されていて、「蔦の細道」として遊歩道となっていますが、当時の雰囲気がよく残り、道の険しさを追想できるところです。この道は、『伊勢物語』に書かれて以来、多くの旅人が歌を詠んでいて、その歌碑が、藤枝市側の登り口にある「つたの細道公園」に木製で作られて並んでいます。その中に、阿仏尼の『十六夜日記』の中の歌「我心うつゝともなしうつの山 夢にも遠き都こふとて」もあります。

|

|

|

| つたの細道公園の阿仏尼の歌碑(静岡県藤枝市) | つたの細道公園の歌碑群(静岡県藤枝市) |

|

|

| 蔦の細道(静岡県藤枝市) | 宇津ノ谷峠と在原業平の歌碑(静岡県藤枝市) |

(8) 鎌倉<神奈川県鎌倉市>

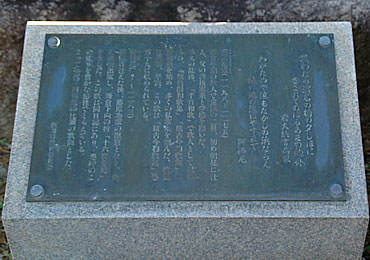

阿仏尼は、1279年(弘安2)10月29日に鎌倉に到着し、極楽寺近くの月影ヶ谷に居を構え、訴訟に携わることになります。その様子は、『十六夜日記』の鎌倉滞在記の部分に書かれています。阿仏尼の屋敷跡は、江ノ島電鉄の極楽寺駅と稲村ケ崎駅の間の線路沿いにあったと考えられ、阿仏邸旧蹟碑が、1920年(大正)3月に鎌倉町青年会によって建てられました。阿仏尼は、1283年(弘安6)頃60余才で、この地で亡くなったとされていますが、英勝寺総門から北に歩いた道の途中に、阿仏尼の墓と伝えられているものもあります。また、子供の冷泉為相も度々鎌倉へと訪れて、訴訟について幕府に訴え、その際には鎌倉における歌壇を指導し「藤ヶ谷式目」を作るなど鎌倉連歌の発展に貢献したとのことです。晩年は鎌倉に住み、将軍を補佐したといわれていますが、1328年(嘉暦3)66才で、この地に没しました。墓は、浄光明寺の裏山にあり、宝篋印塔が建てられています。

|

|

|

| 阿仏邸旧蹟碑(神奈川県鎌倉市) | 伝阿仏尼の墓(神奈川県鎌倉市) |

| この作品を読んでみたい方は、現在簡単に手に入るものとして、『新編 日本古典文学全集48・中世日記紀行集』(岩佐美代子注訳)が小学館<4,657円+税>から出版されていて、その中に収録されています。 |

| 所在地 | 位置 | 名称 | 碑文 | 建立日 |

| 岐阜県大垣市笠縫町 | 子守神社 | 阿仏尼歌碑 | 旅人は 蓑うち払う 夕暮れの 雨に宿かる 笠ぬひの里 | 1956年8月 |

| 岐阜県大垣市墨俣町 | 満福寺 | 十六夜日記歌碑 | かたふちの 深き心は ありながら 人目づつみに さぞせかるらん | 1957年4月 |

| 岐阜県大垣市墨俣町 | 墨俣城跡 | 十六夜日記歌碑 | かりの世の ゆききとみるも はかなしや 身をうき舟の浮橋にして | |

| 愛知県一宮市真清田 | 真清田神社参道 | 阿仏尼歌碑 | 一の宮 名さへなつかし 二つなく 三つなき法を守るなるべし | 1982年10月 |

| 愛知県知立市八橋町 | 旧鎌倉街道根上りの松 | 鎌倉街道之跡碑 | (裏面) いさよひの日記(抄) 八橋にとどまらんといふ くらきに橋もみえずなりぬ ささがにの蜘蛛手あやうき八橋を 夕暮かけて渡りかねつる |

|

| 静岡県湖西市浜名 | 旧東海道松並木 | 為家・阿仏尼歌碑 | 風わたる 浜名の橋の 夕しほに さされてのぼる あまの釣舟 前大納言為家 わがためや 浪もたかしの 浜ならん袖の湊の 浪はやすまで 阿仏尼 |

1991年3月 |

| 静岡県掛川市佐夜鹿 | 小夜の中山 | 十六夜日記歌碑 | 雲かかる さやの中山 越えぬとは 都に告げよ 有明の月 阿佛尼・十六夜日記 |

|

| 静岡県藤枝市岡部町岡部 | つたの細道公園 | 十六夜日記歌板碑 | 阿仏尼 我心うつゝともなし 宇津の山 夢にも遠き 都こふとて |

|

| 神奈川県鎌倉市極楽寺3-12 | 月影ガ谷の江ノ島電鉄線路脇 | 阿仏邸旧蹟碑 | 阿佛邸旧蹟 阿佛ハ藤原定家ノ子為家ノ室ニシテ和歌ノ師範家冷泉家ノ祖為相ノ母ナリ為相ノ異母兄為氏為相ニ属スベキ和歌所ノ所領播磨細川ノ庄ヲ横領セルヲ以テ之ヲ執権時宗ニ訴ヘ其ノ裁決ヲ乞ハントシ建治三年京ヲ出デテ東ニ下リ居ヲ月影ガ谷ニ卜ス即チ此ノ地ナリ其ノ折ノ日記ヲ十六夜日記ト云ヒテ世ニ知ラル係争久シキニ弥リテ決セズ弘安四年遂ニ此ニ歿ス 大正九年三月建之 鎌倉町青年会 |

1920年3月 |

| ◇「十六夜日記」(全文) | 群書類従の中のページで、『十六夜日記』の全文が原文で載っています。 |

| ◇古典文学電子テキスト検索β「十六夜日記」 | 古典文学電子テキスト検索のページで、ここで、「十六夜日記」の電子版画像を検索できます。 |

| ◇阿仏尼(安嘉門院四条) 千人万首 | 「千人万首」の中のページで、阿仏尼の紹介と、代表的な歌の解説があります。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp