|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 文学の旅(10) 「みなかみ紀行」若山牧水著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

☆『みなかみ紀行』の旅の行程

| 1922年(大正11)秋の若山牧水の旅 | ||

| 10月14日 沼津の自宅を立ち東京経由 ↓ 御代田駅下車後自動車で ↓ 岩村田「佐久ホテル」泊 ↓ 10月15日 佐久新聞社の短歌会出席 岩村田「佐久ホテル」泊 ↓ 10月16日 軽便鉄道で小諸駅へ ↓ 小諸懐古園を散策 ↓ 小諸駅から汽車で沓掛駅へ、 下車後徒歩で ↓ 星野温泉泊 ↓ 10月17日 軽井沢駅前の蕎麦屋で昼食 ↓ 草津軽便鉄道で嬬恋駅へ ↓ 嬬恋駅前「嬬恋館」泊 ↓ 10月18日 自動車で草津温泉へ ↓ 草津温泉「一井旅館」泊 夜、湯揉み唄と時間湯を見る ↓ 10月19日 徒歩行の途中急に花敷温泉へ ↓ 花敷温泉「関晴館」泊 ↓ |

10月20日 徒歩で暮坂峠を越える ↓ 沢渡温泉「正栄館」昼食 ↓ 四万温泉「田村旅館」泊 旅館で不快な思いをする ↓ 10月21日 中之条駅から電車で渋川駅へ ↓ 渋川駅前の小料理屋で昼食 ↓ 渋川駅から電車で沼田駅へ ↓ 沼田「鳴滝館」泊 ↓ 10月22日 徒歩で法師温泉へ ↓ 途中、茂左衛門地蔵尊へ参詣 ↓ 法師温泉「長寿館」泊 ↓ 10月23日 徒歩で法師温泉から戻る ↓ 笹の湯温泉昼食 ↓ 身体の疲労を感じて、 湯宿温泉「金田屋」泊 ↓ 10月24日 徒歩で沼田へ ↓ 沼田「青地屋」泊 夜、歌会 ↓ |

10月25日 片品川に沿って歩く ↓ 老神温泉泊 ↓ 10月26日 徒歩で途中吹割の滝を見、 東小川で千明家に立ち寄る ↓ 白根温泉泊 ↓ 10月27日 徒歩行の途中で大尻沼を見る ↓ 丸沼の養鱒場の番小屋泊 ↓ 10月28日 徒歩で金精峠を越える ↓以上『みなかみ紀行』 日光湯元温泉「板屋旅館」泊 ↓ 10月29日 徒歩で戦場ヶ原越え中禅寺湖へ ↓ 中禅寺湖畔「米屋旅館」泊 ↓ 10月30日 華厳の滝を見、いろは坂を下る ↓ 馬返し駅から電車で日光へ ↓ 日光の友人宅に泊 ↓ 10日31日 日光東照宮を見物 日光の友人宅に2泊目 ↓ 11月 1日 宇都宮市へ向かう |

☆『みなかみ紀行』を巡る旅11題

私は、今までに『みなかみ紀行』の足跡を訪ねる旅に何度か出ていますが、その中で特に心に残った所を、コース順に11ヶ所紹介します。

(1) 懐古園<長野県小諸市>

牧水は7,8人と連れ立って、懐古園(小諸城跡)を訪れていますが、島崎藤村の「千曲川旅情の歌」を意識していたようで、『みなかみ紀行』の中で、下記のように書かれています。牧水が訪れた当時と変わらないように懐古園の入口は小諸城三ノ門で、古い石垣もよく残されていますし、浅間山の眺望も雄大で、千曲川の流れも見えます。ただ、「千曲川旅情の歌」の碑は、1927年(昭和2)の建立なので当時はなかったと思われます。また、二の丸の石垣に下記の牧水の歌が刻まれていますが、1934年(昭和9)の除幕とのことです。

「かたわらに 秋草の花 かたるらく ほろびしものは なつかしきかな」

|

|

|

| 小諸城三ノ門(懐古園入口) | 島崎藤村の“千曲川旅情の歌”の碑 |

(2) 草津軽便鉄道<長野県・群馬県>

牧水は軽井沢駅前の蕎麦屋で6人で宴を囲み、夕方6時の草津軽便鉄道(その後社名変更して草軽電気鉄道)の汽車で、弟子の門林兵治と共に嬬恋駅へ向かいましたが、別れがたく他の4人も軽井沢旧宿駅まで乗り込んできたとあります。その後の小さな軽便列車の旅の様子も『みなかみ紀行』の中で、下記のように書かれていて、とても興味深かったようです。草軽電気鉄道は、1962年(昭和37)に廃止され、軽井沢駅も建て替えられていますが、現在は、軽井沢駅に隣接して、「旧軽井沢駅舎記念館」があります。これは、新幹線関連事業により取り壊された旧駅舎を、1910年(明治43)の大改築往時の姿で再築した施設です。牧水がこの駅に降り立った当時の状況に復元されているということで、面白く見学しました。また、館内には、草軽電気鉄道に関する展示もあり、屋外に当時使用されていた機関車“デキ12型13号” が保存されていましたが、とてもかわいい電気機関車でした。牧水たちが汽車に乗り込んだ、当時の草津軽便鉄道(その後社名変更して草軽電気鉄道)の始点だった新軽井沢駅の跡地には、今は草軽交通本社が建っています。余談ですが、草軽電気鉄道が登場する映画はいくつかあり、「カルメン故郷に帰る」(1951年松竹大船)、「月がとっても青いから」(1955年日活)、「ここに泉あり」(1955年中央映画/松竹)が有名です。

|

|

|

| 旧軽井沢駅舎記念館(長野県軽井沢町) | 草軽電気鉄道の機関車“デキ12型13号” |

(3) 草津温泉<群馬県吾妻郡草津町>

牧水は弟子の門林兵治と共に草津温泉「一井旅館」に泊まっていますが、独特の高温入浴治療法“時間湯“とその時唄う“湯揉み唄“に興味を持ち、詳述しています。街並みはかなり、近代化されてきてはいますが、当時と変わらない湯畑や時間湯の風習、外湯も残されていて、湯治場の雰囲気が感じられるところです。

「上野の 草津に来り 誰も聞く 湯揉の唄を 聞けばかなしも」

|

|

|

| 草津温泉の湯畑(群馬県草津町) | |

(4) 花敷温泉<群馬県吾妻郡中之条町>

草津温泉から沢渡温泉へ向かう、弟子の門林兵治と2人の徒歩行の途中、急に思い立ってコースを変更して行った温泉で「関晴館」に泊まりました。牧水は人から「草津と違って、湯が澄み透って居る故に、その崖に咲く躑躅や其他の花がみな湯の上に影を落とす、まるで底に花を敷いている様だから花敷温泉というのだ」と聞き、興味を持っていたようです。牧水の入った河原の露天風呂は今は入浴できないようですが、その雰囲気は良く残されていて、川岸に牧水の歌碑が立てられています。

「ひと夜寝て わが立ち出づる 山かげの いで湯の村に 雪降りにけり」

|

|

|

|

| 花敷温泉の牧水歌碑(群馬県中之条町) | 白砂川の渓流 | |

(5) 暮坂峠<群馬県吾妻郡中之条町>

(5) 暮坂峠<群馬県吾妻郡中之条町>

文中では、雪景色の中を沢渡温泉に向かって、弟子の門林兵治(文中ではK-君)と2人徒歩で越えたところです。牧水は、「...やがてひろびろとした枯芒の原、立枯の楢の打続いた暮坂峠の大きな沢に出た。」と印象を書いています。草津温泉から暮坂峠を越え沢渡温泉に至る道端には、その文中に挿入された歌の碑がたくさん立てられ、自然環境もよく残されていて、当時の旅を追想させる所です。別に、この時の印象を詠った「枯野の旅」という詩が残されていて、これを刻んだ立派な詩碑と牧水の旅姿の像が、1957年(昭和32)峠に立ちました。牧水が通った10月20日には毎年ここで、盛大な牧水祭が催され、牧水ゆかりの人々が集い,「枯野の旅」の詩の朗読があり,参加者にはナメコ汁が振る舞われるそうです。ここは、標高1,086mの高所に位置するので冷涼で、峠の茶屋もあって一服休憩することもできます。

|

|

|

|

| 暮坂峠の茶屋と牧水誌碑(群馬県中之条町) | |

(6) 旧大岩学校<群馬県吾妻郡中之条町>

「みなかみ紀行」には直接書かれていませんが、牧水がこの旅の途上、暮坂峠から沢渡温泉へ弟子の門林兵治と共に歩いている時、この学校の校庭で遊ぶ子供の様子を見て読んだという歌が2首、歌集『山櫻の歌』に収録されています。その通行を記念して、茅葺き屋根のままの当時の校舎が「牧水会館」として残され集会場として使われているのです。牧水は、学校や子供達に興味を持っていたようで、そんな情景を読んだ歌が所々に出てきます。旧校庭には記念して2首を刻んだ歌碑が立てられています。

「人過ぐと 生徒等はみな 走せ寄りて 垣よりぞ見る 学校の庭の」

「われもまた かかりき村の 学校に この子等のこと 通る人見き」

|

|

|

| 旧大岩学校の牧水会館と若山牧水の歌碑(群馬県中之条町) | |

(7) 茂左衛門地蔵尊千日堂<群馬県利根郡みなかみ町>

沼田藩主真田信利は、凶年続きで困苦のどん底にあえいでいる百姓から苛酷な取立てを行い滞納者には残酷な刑罰に処しました。この惨状を見るにしのびず利根、吾妻、勢多の3郡177ヶ村の領民のために一命を捨てる覚悟で立ち上がったのが月夜野の百姓茂左衛門で、1681年(天和元)正月、領主の非行、領民の惨状をしたためた訴状を懐にひそかに江戸に上り、上野輪王寺宮から将軍家へ巧妙な方法で直訴に成功しました。時の将軍(家綱)は取り調べの結果、罪状明確なので伊賀守は改易沼田城破却の運命となりました。茂左衛門は幕吏に捕らえられ江戸送りとなり、取調べの上所成敗となり、1682年(天和2)12月5日月夜野竹の下河原で磔刑に処せられたのです。領民はその死をいたみ刑場跡に地蔵尊を建て供養を続けました。そこに建てられているのが千日堂で、茂左衛門が祀られています。また、磔刑に処せられたところに“義人茂左衛門刑場跡”の碑が立っています。若山牧水も旅の途中でその話を聞き、興味を持ったようで、ここに参詣し、『みなかみ紀行』の中に、下記のように書いています。

|

|

|

| 義人茂左衛門刑場跡の碑 | 茂左衛門地蔵尊千日堂 |

(8) 湯宿温泉「金田屋旅館」<群馬県利根郡みなかみ町>

牧水はこの旅で、法師温泉からの帰り、疲労を覚え、同行の牛口善衛(文中ではU-君)と松井太三郎(文中ではM-君)と別れ、10月23日、一人でここに泊まりました。温泉に入り、寝たところへ、林銀次(文中ではH-君)が訪ねてきて、夜9時過ぎまで語ってから林銀次は夜道を帰っていきました。現在でも、金田屋旅館の玄関を入った右側には、牧水が泊まった蔵座敷の2階がそのまま残されていて、“牧水の間”として談話室となっています。当時の調度品が置かれ、牧水関係の書籍が並んでいて、そこにたたずんでいると、牧水と林銀次が語り合っている様子が目に浮かんでくるようです。旅館によると、牧水は川魚の甘味噌焼きを旨い旨いと2皿分食べたそうです。玄関脇には、牧水の碑が立てられています。

|

|

|

| 湯宿温泉「金田屋旅館」の外観と牧水の間(群馬県みなかみ町) | |

(9) 沼田の舒林寺<群馬県沼田市>

牧水はこの旅で10月21日に「鳴滝屋」そして、法師温泉から戻ってきて、24日に「青池屋」と沼田に2泊しているのですが、「青池屋」では夜、地元の人々が集まって歌会が開かれました。翌日、その会に集まった人々が、旅立つ牧水を町はずれまで送ることになりました。ところが別れがたかったのか、そのうちの生方吉次(文中ではK-君)が、老神温泉までついてきて、牧水と一緒に泊まることになりました。そして、翌26日の朝、いよいよ分かれようとしたときに、あいにくの雨模様で、買ってきた番傘に牧水が2首、筆を走らせたのでした。その番傘を生方吉次がさして沼田に戻り、その菩提寺にあたる舒林寺に後に奉納したとのことです。そして、1986年(昭和61)に有志によって、その番傘をかたどった記念碑が境内に建立されたというわけです。

「かみつけの とねの郡の 老神の 時雨ふる朝を 別れゆくなり」

「相別れ われは東に 君は西に わかれてのちも 飲まむとぞおもふ」

|

|

|

|

| 舒林寺の番傘の碑(群馬県沼田市) | ||

(10) 旧千明美術館<群馬県利根郡片品村>

ここは、堂々とした門構えの茅葺き旧家で、1830年(天保元)に当時の名工・高山瀬左衛門が建てたものとのことで、以前は美術館として公開されていました。千明家は、藤原氏の末裔で、長い間に収集・使用した生活用品や左甚五郎作と伝えられる戎尊像などの美術品が多数展示されていたのです。それらも、見応えのあるものでしたが、私は、玄関前に建てられていた若山牧水の歌碑「しめりたる 落ち葉を踏みてわが急ぐ 向かひの山に 燃ゆるもみぢ葉」にとても興味を持ちました。1922年(大正11)10月26日、牧水が千明家に訪れた日に作った歌なのです。『みなかみ紀行』10月26日の記述の中で、下記のように書かれている豪家Cは、まさにこの千明家で、牧水ファンとしては、見逃せないところだと思います。庭もきれいで、じっくりと巡りました。

「しめりたる 落ち葉を踏みてわが急ぐ 向かひの山に 燃ゆるもみぢ葉」

|

|

|

| 旧「千明美術館」の外観と若山牧水の歌碑(群馬県片品村) | |

(11) 丸沼、大尻沼、菅沼<群馬県利根郡片品村>

文中では、丸沼の養鱒場の番小屋に泊まりましたが、現在では、丸沼が広がったために水没しています。利根川の水源として牧水が興味を抱き、徒歩で金精峠を越え、栃木県側へ入っていき、『みなかみ紀行』としてはそこで終わりとなります。周辺は自然がよく残されていて、牧水の残した歌を味わうには最適です。

「登り来し この山あひに 沼ありて 美しきかも 鴨の鳥浮けり」

|

|

|

|

| 丸沼(群馬県片品村) | ||

| 所在地 | 碑の位置 | 碑名 | 碑文 | 建立日 |

| 長野県佐久市岩村田553 | 佐久ホテル前 | 若山牧水歌碑 | 白玉の はにしみとおる 秋の夜の 酒は静かに 飲むべかりける | 1991年9月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町大字小雨599 | 六合小学校前 | 若山牧水歌碑 | おもはぬに 村ありて名の やさしかる 學校に もの讀める聲の なつかしさ 身にしみとほる 山里過ぎて |

1975年10月20日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町生須 | 生須歌碑苑 | 若山牧水歌碑 | つづらおり はるけき山路 登るとて 路に見てゆく りんだうの花 紅ゐの 胸毛を見せて うちつけに 啼く啄木鳥の 聲のさびしさ |

1978年10月20日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町生須 | 生須歌碑苑 | 若山牧水歌碑 | もみぢ葉の いま照り匂ふ 秋山の 澄みぬるすがた 寂しとぞ見し | 1995年11月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町生須 | 生須歌碑苑 | 若山牧水歌碑 | 露霜の とくるがごとく 天つ日の 光をふくみ にほふもみぢ葉 | 1995年11月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町生須 | 生須歌碑苑 | 若山牧水歌碑 | 枯れし葉と おもふもみぢの ふくみたる この紅ゐを なにと申さむ | 1995年11月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町生須 | 生須歌碑苑 | 若山牧水歌碑 | 下草の 薄ほほけて 光りたる 枯木が原の 啄木鳥のこゑ | 1995年11月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町 | 県道55号線脇 | 若山牧水歌碑 | さびしさよ 落葉がくれに 咲きてをる 深山りんだうの 濃いむらさきの花 | 1996年10月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町 | 県道55号線脇 | 若山牧水歌碑 | 散れる葉の もみじの色は まだ褪えず 埋めてそをろ りんどうの花 | 1996年10月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町 | 牧水清水 | 「みなかみ紀行」文学碑 | 生須村を過ぎると路は単調な雑木林の中に入った。今まで下りであったが、今度はとろりとろりと僅かな傾斜を登ってゆくのである。路に堆い落葉はからからにかわいている。 溪川の 眞白川原に われ等ゐて うちたたへたり 山の紅葉を (「みなかみ紀行」の一説) |

1993年正月 |

| 群馬県吾妻郡中之条町入山 | 湯の平温泉口 | 若山牧水歌碑 | 枯れし葉と おもふもみぢの ふくみたる この紅ゐを なんと申さむ 溪川の 眞白川原に われ等ゐて うちたたへたり 山の紅葉を |

1977年10月22日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町 | 花敷温泉への分岐点 | 若山牧水歌碑 | 夕日さす 枯野が原の ひとつ路 わが急ぐ路に 散れる栗の實 音さやぐ 落葉が下に 散りてをる この栗の實の 色のよろしさ |

1978年10月20日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町 | 県道55号線脇 | 若山牧水歌碑 | 笹原の 笹の葉かげに 咲き出でて 色あはつけき りんだうの花 | |

| 群馬県吾妻郡中之条町引沼 | 若山牧水・旅の路 | 若山牧水歌碑 | 先生の 一途なるさまも なみだなれ 家十ばかりなる 村の學校に |

|

| 群馬県吾妻郡中之条町引沼 | 若山牧水・旅の路 | 若山牧水歌碑 | ひたひたと 土踏み鳴らし 眞裸足に 先生は教ふ その體操を | |

| 群馬県吾妻郡中之条町引沼 | 若山牧水・旅の路 | 若山牧水歌碑 | 先生の 頭の禿も たふとけれ 此處に死なむと 教ふるならめ | |

| 群馬県吾妻郡中之条町入山 | 花敷温泉 | 若山牧水歌碑 | ひと夜寢て わが立ち出づる 山かげの いで湯の村に 雪降りにけり | 1975年10月22日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町入山 | 花敷温泉 | 若山牧水歌碑 | 眞裸體に なるとはしつつ 覺束な 此處の |

|

| 群馬県吾妻郡中之条町入山 | 花敷温泉 | 若山牧水歌碑 | 折からや 風吹きたちて はらはらと 紅葉は散り |

|

| 群馬県吾妻郡中之条町入山 | 花敷温泉 | 若山牧水歌碑 | 樫鳥が 踏みこぼす紅葉 くれなゐに 透きてぞ散り來 わが見てあれば | |

| 群馬県吾妻郡中之条町入山国有林内 | 暮坂峠 | 若山牧水詩碑 | 枯野の旅 乾きたる/落葉のなかに栗の實を/濕りたる/ (若山牧水の旅姿の像が付随) |

1957年10月20日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町上沢渡3404-1 | 旧大岩学校前 | 若山牧水歌碑 | 人過ぐと 生徒等はみな 走せ寄りて 垣よりぞ見る 学校の庭の われもまた かかりき村の 学校に この子等のこと 通る人見き |

1975年10月20日 |

| 群馬県吾妻郡中之条町四万 | 四万湯原分校跡 | 若山牧水歌碑 | 小学校 けふ日曜に ありにけり 桜のもみぢ ただに散りゐて | 1976年10月21日 |

| 群馬県利根郡みなかみ町永井452-1 | 永井宿郷土館前 | 若山牧水歌碑 | 山かげは 日暮れ早きに 学校の まだ終らぬか 本読む声す | 1979年3月29日 |

| 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1171 | 椿山房三国路与謝野晶子紀行文学館入口 | 「みなかみ紀行」文学碑 | 私は河の水上といふものに不思議な愛着を感ずる癖をもっている。一つの流に沿うて次第そのつめまで登る。そして峠を越せば其處にまた一つの新しい水源があって小さな水源を作りながら流れ出してゐる、という風な處に出曾ふと、胸の苦しくなる様に歓びを覚えるのが常であった。 (「みなかみ紀行」の一説) |

1989年10月22日 |

| 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 | 歌碑の道 | 「みなかみ紀行」文学碑 | こゝに猿ヶ京村というふしぎな名のある部落のあるを見るであろう。 (「みなかみ紀行」の一説) |

1984年 |

| 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉608 | 金田屋旅館前 | 「みなかみ紀行」文学碑 | わたしのひとり旅は わたしのこころの旅であり 自然を見つめる 一人旅でもある (「みなかみ紀行」の一説) |

1993年10月1日 |

| 群馬県沼田市白沢町高平2460 | 栗生トンネル入口 | 若山牧水歌碑 | 相別れ われは東に 君は西に わかれてのちも 飲まむとぞおもふ | 1986年10月20日 |

| 群馬県沼田市材木町15 | 舒林寺境内 | 番傘歌碑 | かみつけの とねの郡の 老神の 時雨ふる朝を 別れゆくなり 相別れ われは東に 君は西に わかれてのちも 飲まむとぞおもふ |

1986年10月20日 |

| 群馬県沼田市利根町老神 | 牧水橋西側 | 若山牧水歌碑 | かみつけの とねの郡の 老神の 時雨ふる朝を 別れゆくなり | 1986年3月 |

| 群馬県沼田市利根町老神 | 牧水橋西側 | 若山牧水歌碑 | 相別れ われは東に 君は西に わかれてのちも 飲まむとぞおもふ | 1986年6月 |

| 群馬県利根郡片品村東小川4653-16 | 白根魚苑内 | 若山牧水歌碑 | 時知らず 此処に生ひたち 枝張れる 老木を見れば なつかしきかも | 1970年6月 |

| 群馬県利根郡片品村東小川4667 | 旧千明美術館前 | 若山牧水歌碑 | しめりたる 落ち葉を踏みて わが急ぐ 向かひの山に 燃ゆるもみぢ葉 |

| この作品を読んでみたい方は、現在簡単に手に入るものとして、『みなかみ紀行』(若山牧水著)が中公文庫<400円>と岩波文庫<648円>から出版されています。 |

| ◇若山牧水記念館(沼津市) | 歌人若山牧水の生誕から永眠するまでの足跡と、その輝かしい全仕事を一堂にまとめて、編年体で展示しています。 |

| ◇若山牧水のホームページ | 東郷町若山牧水顕彰会のホームページで牧水の生涯、牧水の歌碑、若山牧水賞等の構成になっています。 |

| ◇暮坂峠 | 「旅と峠」の中の暮坂峠のページです。『みなかみ紀行』の旅で牧水が通った10月20日に、ここで牧水祭が催されます。 |

| ◇若山牧水 | 「教育ネットひむか」の中の若山牧水についてのページです。 |

| ◇佐久ホテル | 若山牧水が「みなかみ紀行」の旅で2泊した佐久ホテルの公式ホームページです。 |

| ◇青空文庫『みなかみ紀行』 | 青空文庫にある『みなかみ紀行』の図書カードで、このサイトで全文をダウンロードしたり読んだり出来ます。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp

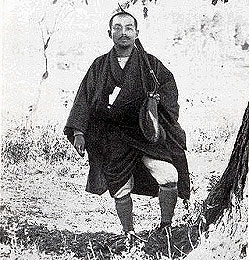

☆酒と旅を愛した若山牧水

☆酒と旅を愛した若山牧水