|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 文学の旅(4) 「おくの細道」松尾芭蕉著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

| 日光東照宮 | 松島 | 永平寺 |

☆「おくの細道」の旅程

| 「おくの細道」の旅での芭蕉宿泊地一覧(曾良随行日記より) | ||

| 粕壁 3.27 間々田 3.28 鹿沼 3.29 日光 4. 1 玉入(玉生) 4. 2 余瀬 4. 3 野羽 4. 4〜10 余瀬 4.11〜14 黒羽 4.15 高久 4.16〜17 那須湯本 4.18〜19 旗宿 4.20 矢吹 4.21 須賀川 4.22〜28 郡山 4.29 福島 5. 1 飯坂 5. 2 白石 5. 3 仙台 5. 4〜 7 塩釜 5. 8 松島 5. 9 |

石巻 5.10 戸伊摩(登米)5.11 一ノ関 5.12〜13 岩手山 5.14 堺田 5.15〜16 尾花沢 5.17〜26 立石寺 5.27 大石田 5.28〜30 新庄 6. 1〜 2 羽黒 6. 3〜 5 月山 6. 6 羽黒 6. 7〜 9 鶴岡 6.10〜12 酒田 6.13〜14 吹浦 6.15 塩越 6.16〜17 酒田 6.18〜24 大山 6.25 温海 6.26 中村 6.27 村上 6.28〜29 |

築地 7. 1 新潟 7. 2 弥彦 7. 3 出雲崎 7. 4 鉢崎 7. 5 今町(直江津)7. 6 高田 7. 7〜10 能生 7.11 市振 7.12 滑川 7.13 高岡 7.14 金沢 7.15〜23 小松 7.24〜26 山中 7.27〜8.4 小松 8.5?〜 8 大聖寺 ? 松岡 ? 福井 8.12?〜13? 敦賀 8.14?〜15? 大垣 8.28?〜9.5 |

☆おくの細道を巡る旅

私は、学生時代から「おくの細道」を巡る旅に何度か出ていますが、その中で特に心に残った所を、順に紹介します。

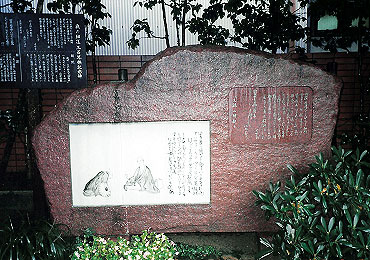

(1) 深川芭蕉庵跡<東京都江東区>

ここは、1680年(延宝8)、松尾芭蕉が37歳の時から1694年(元禄7)まで住んでいたところで、門人の杉山杉風の生け簀の番屋を改築して、芭蕉庵と称していたとのことです。現在は、その跡地と考えられているところに芭蕉稲荷神社(芭蕉庵跡)が祀られています。「おくの細道」の旅もここを出発地としました。近くに、「芭蕉記念館」が建てられていて、関係資料を見ることができます。

『草の戸も 住み替はる代ぞ 雛の家』

|

|

|

| 深川芭蕉庵跡(東京都江東区) | 芭蕉記念館(東京都江東区) |

(2) 室の八嶋<栃木県栃木市>

ここは、古来の和歌などに歌枕として見られる地名で、池に八つの小島があり、昔はそこから水蒸気が立ち上っていたので、煙を詠むことになっていたとのことです。『万葉集』や『古今和歌集』等の和歌集に登場するので、松尾芭蕉も立ち寄ったと思われます。現在の「室の八嶋」は、大神神社の杉木立の中の掘割に、八つの小島があり、それぞれの島の八つの祠には、筑波・天満・鹿嶋・雷電・浅間・熊野・二荒山・香取の各名神が祀られています。その入口のところに、芭蕉の句碑と「おくの細道」の該当箇所の碑が並んで立っています。

『いと遊に 結びつきたる けふりかな』

|

|

|

| 大神神社の室の八嶋(栃木県栃木市) | 芭蕉の「いと遊に...」句碑 |

(3) 黒羽(栃木県大田原市)

松尾芭蕉が「おくの細道」の旅で14日間逗留したところで、城館跡に「芭蕉の館」という資料館があって見学しました。館の庭には、芭蕉が馬に跨り曽良を従えているブロンズ像があり、当時の芭蕉の旅の姿がしのばれます。その後、すぐ下にある大雄寺にも立ち寄ったのですが、参道の両側にシャガやシャクナゲの花が咲いていて、とてもきれいなので、接写してみました。ここの本堂はかやぶき屋根でとても雰囲気があるものの、修行のための道場になっていて、予約しないと堂内には入れないのです。やむを得ず、外から写真を撮るだけになってしまったのですが...。ここには、芭蕉が訪ねた浄法寺家の墓があるとのことです。

『かさねとは 八重撫子の 名なるべし』『夏山に 足駄を拝む 首途かな』

|

|

|

| 「芭蕉の館」(栃木県大田原市) | 芭蕉と曽良のブロンズ像 |

(4) 遊行柳<栃木県那須町>

ここは、西行法師や遊行上人の伝説にまつわるところで、ここも松尾芭蕉が「おくの細道」の旅で立ち寄り、「田一枚 植ゑて立ち去る 柳かな」の名句を残しており、1799年(寛政11)4月建立の句碑があります。その近くに、与謝蕪村の句碑「柳散 清水涸 石処々(柳散り 清水かれ 石ところどころ)」と、西行の歌碑「道のべに 清水流るゝ 柳かげ しばしとてこそ 立ちどまりつれ」も建っています。周囲は田園に囲まれ、訪れる人も希で、のどかな風景が広がっていました。しかし、芭蕉の旅を偲ぶにはかっこうの場所で、しばし風に吹かれながらたたずみ、何枚かカメラに収めさせてもらいました。

『田一枚 植ゑて立ち去る 柳かな』

|

|

|

| 遊行柳(栃木県那須町) | 与謝蕪村の句碑 |

(5) 白河の関跡<福島県白河市>

ここも、松尾芭蕉が「おくの細道」の旅で立ち寄った著名な所であるものの、12時を過ぎ腹も減っていたので、まず白河関の森公園にあるレストランに入りました。天ざる蕎麦を注文したのですが、地元産のそば粉を使っていて、結構味も良かったです。食後は、白河関跡をぐるっと巡りながら、白河神社、空壕跡、「古関跡」の碑、「奥の細道白川の関」の碑などの写真を撮ったのですが、古を偲ぶには良いところだと思います。

『卯の花を かざしに関の 晴れ着かな』曽良

|

|

|

| 白河の関跡(福島県白河市) | 白河関跡の「奥の細道白川の関」の碑 |

(6) 須賀川<福島県須賀川市>

最初に、須賀川市役所脇にある「芭蕉記念館」を訪れました。以前にも訪れたことがあるのですが、この地は、松尾芭蕉が「おくの細道」の旅で1週間逗留したところなのです。記念館で、芭蕉が須賀川滞在中の様子を紹介したビデオを見て、どこを巡るか参考にしました。まず、近くにある可伸庵跡、軒の栗に行ってみましたが、住宅街の一角となっていて、句碑「世の人の見付ぬ花や軒の栗」の前で、当時を偲んでみました。次に、十念寺へと向かいましたが、この境内には有名な「風流の初やおくの田植うた」の句碑があります。その後は、「須賀川歴史博物館」にも立ち寄って、古代からの須賀川の歴史を学びました。そこで、時雨塚の場所を教えてもらったのですが、個人の所有地となっていて、柵の外から碑を眺めるだけしか出なかったのが残念です。いくつかの「おくの細道」縁の地を訪ね、古に思いを馳せることができてとても満足でした。

『世の人の 見付ぬ花や 軒の栗』『風流の 初やおくの 田植うた』

|

|

|

| 「芭蕉記念館」(福島県須賀川市) | 可伸庵跡・軒の栗 |

(7) 医王寺<福島県福島市>

医王寺境内を散策しましたが、ここは、826年(天長3)の開基という古寺、NHKの大河ドラマで注目された「義経」ゆかりの地で、義経に従って、討ち死にした佐藤継信、忠信他一族の墓があることで知られています。松尾芭蕉も『おくの細道』の旅で、立ち寄って落涙したところで、境内には、「笈も太刀も 五月に飾れ 紙のぼり」の芭蕉句碑が立てられ、宝物殿には、その笈が展示されていました。訪れた時には、梅や椿もきれいに咲いていて、ここでも、いろいろと撮影しました。

『笈も太刀も 五月に飾れ 紙のぼり』

|

|

|

| 医王寺本堂(福島県福島市) | 芭蕉の「笈も太刀も...」句碑 |

(8) 平泉<岩手県平泉町>

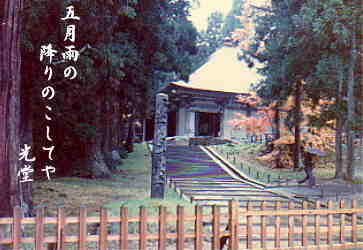

「おくの細道」の旅はそれまでも源義経を忍ぶ場所に立ち寄っていますが、終焉の地である高館に至って絶唱しています。また、中尊寺には、芭蕉も参拝した国宝に指定されている金色堂が残されています。

『夏草や 兵どもが 夢の跡』 『五月雨の 降りのこしてや 光堂』

|

|

|

| 平泉中尊寺の金色堂(岩手県平泉町) | 高館の義経堂 |

(9) 堺田の封人の家<山形県最上町>

松尾芭蕉が奥の細道の旅で宿泊した中で、唯一現存する民家(旧有路家)で、山形県最上郡最上町にあり、江戸時代中期に建てられた、当時の庄屋の家です。1689年(元禄2)5月15日(新暦では7月1日)に、俳聖松尾芭蕉は門人の曾良と共に、2泊した「封人の家」として有名になりました。この建物は、茅葺の寄棟造りで、南面に切妻破風が付き、桁行25.5m、梁間11.2mある大型民家で、役宅でもあり、問屋や旅館としての機能も備えていたと考えられています。江戸中期大型民家の遺構としても、大変貴重なので、1969年(昭和44)に、国の重要文化財に指定されました。その後、1971年(昭和46)から2年かけて解体復元修理が行われ、建築当初の姿に復原されたものです。現在は、最上町所有の建造物となり、一般公開されていて、内部には、関係する資料も展示されてきました。また、家の前に、松尾芭蕉が止まった時に詠んだ句碑「蚤虱 馬の尿する 枕もと」が立っています。

『蚤虱 馬の尿する 枕もと』

|

|

|

|

| 芭蕉の泊まった封人の家(山形県最上町) | ||

(10) 尾花沢<山形県尾花沢市>

まず尾花沢市街へと入って、「芭蕉・清風歴史資料館」に立ち寄りました。ここは、松尾芭蕉が「おくの細道」の旅で、10泊したところで、関連する史跡がいろいろと残されているとのことで、興味深く見学しました。

『涼しさを わが宿にして ねまるなり』

|

|

|

| 「芭蕉・清風歴史資料館」(山形県尾花沢市) | 芭蕉像 |

(11) 立石寺<山形県山形市>

まず、門前の食堂の駐車場に車を駐めて、階段を上って、根本中堂、宝物館と巡ってから、奥の院へと登り始めました。ここも、松尾芭蕉が「おくの細道」の旅で立ち寄ったことで知られ、別名山寺と呼ばれています。山上の堂塔への坂道はとてもきつく岩を登っていく感じですが、眺望は最高です。途中、芭蕉の「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」の句にちなんだ「せみ塚」があり、夏ならば、蝉しぐれが聞こえ、その境地がわかるようなところです。しかし、奥の院は山の上にあるため約1,000もの階段を登らなくてはならなくて、大変なのです。昔来たときには、胎内くぐりという、岩の洞窟を潜っていくコースもあって面白かったものの、落石の危険があると言うことで、現在は閉鎖されています。なんとか階段を登り切って、奥の院へと至ったのですが、ほんとうに息が切れました。しかし、上から見た景色はすばらしく、開山堂へも行って、何度も何度もカメラのシャッターを切りました。

『閑さや 岩にしみ入る 蝉の声』

|

|

|

| 立石寺の開山堂(山形県山形市) | 立石寺のせみ塚 |

(12) 象潟<秋田県にかほ市>

松尾芭蕉の旅した頃は松島と並び賞される裏日本の景勝地でした。その後、1804年(文化元)の地震で隆起し、島々は陸地と化してしまい、今では、水田の中の小山となっていますが、往時を忍ぶことができます。当時は、島にあって芭蕉が立ち寄った蚶満寺には、句碑が残されています。

『象潟や 雨に西施が ねぶの花』

|

|

|

| 象潟の蚶満寺山門(秋田県にかほ市) | 蚶満寺の芭蕉句碑 |

(13) 願念寺<石川県金沢市>

この寺の創建は慶長年間(1596〜1615年)と伝えられていますが、当初は現在の片町付近にあり、1659年(万治2)現在地に移ってきたとのことです。松尾芭蕉の弟子、小杉一笑の菩提寺で、「おくの細道」の旅で金沢入りした芭蕉は、一笑が前年に36歳の若さで死去したことを知り、慟哭します。そして、この寺で催された追悼会で「塚も動け 我泣く声は 秋の風」と、その悲しみを詠んだのです。境内には、一笑の辞世句「心から 雪うつくしや 西の雲」

が刻まれた一笑塚や芭蕉の句碑があります。

『塚も動け 我泣く声は 秋の風』

|

|

|

| 願念寺の一笑塚(石川県金沢市) | 芭蕉の「塚も動け...」句碑 |

(14) 多太神社<石川県小松市>

この神社は、503年(武烈天皇5)の時に創建されたと伝えられ、延喜式内社として登録されている古く由緒ある神社です。社宝になっている兜は、1183年(寿永2)源平の合戦に華々しく散った、平家の老将斎藤実盛の着用したもので、木曾義仲が奉献し、現在は国の重要文化財に指定されています。そして、松尾芭蕉が「おくの細道」の旅の途次に三人で詣で、実盛の兜によせて感慨の句を捧げているのです。境内には、芭蕉の「むざんやな 兜の下の きりぎりす」の句碑が立ち、宝物館には斉藤実盛の兜があります。

『むざんやな 兜の下の きりぎりす』

|

|

|

| 多太神社(石川県小松市) | 芭蕉の「むざんやな...」句碑 |

(15) 那谷寺<石川県小松市>

那谷寺は、奈良時代の717年(養老元)泰澄法師の開基によるという高野山真言宗別格本山で、寺域も広く、木も鬱蒼と茂っています。特に、奇岩がそそり立った遊仙境はみごとです。安土桃山時代から江戸時代前期に建てられた本堂(大悲閣)、書院及び庫裏、三重塔、護摩堂、

鐘楼が残っていて、国の重要文化財に指定されていますが、いずれも芭蕉が「おくの細道」の旅で立ち寄った時には、建っていたものです。奇岩といい、建物といい松尾芭蕉と同じものを見ているのだと思うと感激します。特に苔むした句碑「石山の

石より白し 秋の風」の前に立つと感極まるのです。

『石山の 石より白し 秋の風』

|

|

|

| 那谷寺の奇岩遊仙境(石川県小松市) | 芭蕉の「石山の...」句碑 |

(16) 山中温泉<石川県加賀市>

ここの泉屋に松尾芭蕉は「おくの細道」の旅の途中、9日間の温泉逗留をしました。芭蕉は薬師堂を詣で、温泉につかり、周辺を散策して、風光明媚な景色を楽しんだといわれています。大聖寺川の渓谷沿いには「鶴仙渓遊歩道」が整備され、「黒谷橋」のたもとには、ひなびた風情の「芭蕉堂」があり、中には木製芭蕉座像が安置されています。また、温泉街の中に「芭蕉の館」がありますが、松尾芭蕉が滞在した泉屋に隣接した扇屋別荘を改築したもので、芭蕉関係資料など、多くの俳諧資料を公開する資料館となっています。

『山中や 菊は手折らじ 湯のにほい』

|

|

|

| 奥の細道三百年祭記念碑(石川県加賀市) | 芭蕉堂(石川県加賀市) |

(17) 全昌寺<石川県加賀市>

ここは、下寺院群にあり、大聖寺城主山口玄蕃頭宗永公の菩提寺で曹洞宗のお寺で、五百羅漢で有名です。そして、「おくの細道」の行脚の折り、芭蕉と曽良が一泊し、二人が宿泊した部屋が復元されています。境内には句碑がいくつかあり、「はせを塚」と「曾良の句碑」は、大聖寺の俳人二宮本圭らによって、建立されたと言われています。また、本堂には杉風作のにっこり微笑んだ芭蕉木像が有ります。

『庭掃いて いでばや寺に ちる柳』

『終夜 秋風きくや うらの山』曽良

|

|

|

| 全昌寺(石川県加賀市) | 芭蕉塚と曽良句碑(石川県加賀市) |

(18) 天龍寺<福井県永平寺町>

ここは、1653年(承応2)に松岡藩主松平昌勝により祖母の菩提寺として建立されたお寺で、歴代藩主、側室の墓所があります。そして、松尾芭蕉に金沢から随行した立花北枝とこの寺で一泊したあと、別離があったところです。境内には、芭蕉と北枝の別れの銅像、芭蕉句碑「物書て 扇引さく 余波哉」、1844年(天保15)建立の芭蕉塚があります。

『物書て 扇引さく 余波哉』

|

|

|

| 芭蕉と北枝の別れの銅像(福井県永平寺町) | 芭蕉塚(福井県永平寺町) |

(19) 佐内公園<福井県福井市>

ここは、芭蕉が「おくの細道」の旅で2泊した洞哉宅跡で、それを示す碑と「明月の 見所問ん 旅寝せむ」の句碑が並んで立っていました。その後二人は、連れだって敦賀に向かっています。公園内には、橋下佐内の銅像と啓発録の碑、橋下佐内の墓もありました。

『明月の 見所問ん 旅寝せむ』

|

|

|

| 芭蕉宿泊地洞哉宅跡(福井県福井市) | 芭蕉の「明月の...」句碑 |

(20) 気比神宮<福井県敦賀市>

ここでは、芭蕉は夜に参詣し、遊行上人の足跡を偲んでいます。この神社は、越前の一宮で、今でも森に囲まれ、荘厳な感じがします。芭蕉の句碑「なみだしくや 遊行の持てる 砂の露」(「おくの細道」掲載の句の初案)と芭蕉翁月五句の碑、芭蕉像が立ち並んでありました。

『月清し 遊行の持てる 砂の上』『名月や 北国日和 定めなき』

|

|

|

| 気比神宮(福井県敦賀市) | 芭蕉の「なみだしくや...」句碑 |

(21) 種の浜<福井県敦賀市>

ここでは、色浜集落にある本隆寺に立ち寄りました。ここは、松尾芭蕉が『おくの細道』の旅で、「ますほの小貝」を拾わんと立ち寄ったところなのです。現在では、小さなお堂と句碑「小萩ちれ

ますほの小貝 小盃」と「寂しさや 須磨にかちたる 浜の秋」があるだけなのですが...。

『小萩ちれ ますほの小貝 小盃』『寂しさや 須磨にかちたる 浜の秋』

|

|

|

| 本隆寺(福井県敦賀市) | 芭蕉の「寂しさや...」句碑 |

(22) 大垣のむすびの地<岐阜県大垣市>)

松尾芭蕉が「おくの細道」の旅を終えた場所で、芭蕉像や記念碑、蛤塚などのたくさんの句碑が立ち並んでいます。この水門川の舟町港から多くの門人に見送られて、谷木因らと共に伊勢に向かったのでした。舟町港跡には、住吉灯台、河岸、船などが残されていて往時を偲べますし、近くに、「奥の細道むすびの地記念館」もあり、見学できます。

『蛤の ふたみにわかれ 行く秋ぞ』

|

|

|

| 奥の細道むすびの地(岐阜県大垣市) | 水門川の舟町港 |

| この作品を読んでみたい方は、現在簡単に手に入るものとして、『奥の細道』(松尾芭蕉著)が岩波文庫<842円>、角川文庫<778円>他から出版されています。 |

| ◇奥の細道をゆく | 「奥の細道」を旅したい人は、その様子がよくわかります。芭蕉ファンは必見です。 |

| ◇奥の細道二人旅 | 「奥の細道」を夫婦で旅された方の丁寧な解説と紀行文です。 |

| ◇松尾芭蕉の旅 おくの細道 | 『おくの細道』のデータベースです。テキスト全文と地図、芭蕉年表などがあります。 |

| ◇奥の細道歩き旅 | 尺取虫さんが、奥の細道全行程を歩いた記録です。「奥の細道」の足跡を訪ねるのには、とても参考になります。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp