|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 文学の旅(6) 「東海道中膝栗毛」十返舎一九著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

☆『東海道中膝栗毛』の旅の行程

| 『東海道中膝栗毛』の旅の行程 | |

| (1日目) ・早朝長屋を立つ ・子供同士の抜け参りにだまされる。 ・戸塚宿の旅籠に泊まる。 (2日目) ・茶屋で熱い団子を食べる。 ・弥次さん駕篭に乗る。 ・小田原宿の旅籠に泊まり、北八が五右衛門風呂の底を踏み抜く。 (3日目) ・道中ふんどしを頭にかぶって恥をさらす。 ・三島宿の旅籠鶴屋に泊まり、夜すっぽんに食いつかれる。 (4日目) ・胡麻の蝿に有り金全部盗まれる。 ・蒲原宿の木賃宿へ泊まり、夜這いに失敗する。 (5日目) ・府中宿の旅籠よね屋へ泊まり、金策に成功する。 ・安倍川遊郭で豪遊する。 (6日目) ・田舎親父と一悶着有り、茶屋で食い逃げされる。 ・安倍川越えで盲人をだまし、川に落とされる。 ・丸子宿のとろろ屋で夫婦喧嘩に合う。 ・岡部宿の旅籠相良屋へ泊まる。 (7日目) ・大井川渡しで偽侍を演じ、人足賃をねぎろうとしたがばれる。 ・日坂宿の旅籠へ泊まり、巫女と一悶着ある。 (8日目) ・茶代として64文払う。 ・浜松宿の旅籠に泊まり、幽霊騒ぎにあう。 |

(9日目) ・新居への渡しの中で蛇騒動。 ・篭かきの金を使ってひと騒動。 ・御油の松並木で北を狐と間違えて縛り上げる。 ・赤坂宿の旅籠に泊まる。 (10日目) ・草鞋代をねぎって一悶着。 ・宮宿の旅籠鍵屋に泊まる。 (11日目) ・七里の渡し舟の中で小便騒動。 ・四日市宿の旅籠に泊まり、石地蔵を抱いて寝る。 (12日目) ・馬に乗ったが、借金騒動に巻き込まれる。 ・偽十返舎一九事件。 ・松阪宿の木賃宿に泊まる。 (13日目) ・江戸の米屋太郎兵衛の大々講に紛れ込む。 ・妙見町の旅籠藤屋へ泊まる。 ・古市の千束屋で女郎と遊ぶ。 (14日目) ・内宮参拝後藤屋へ戻って出立。 ・外宮参拝。 ・天の岩戸で弥次さん腹痛を起こす。 ・広小路の旅籠に泊まり、藪医者の診察で一騒動起こる。 (15日目) ・伊勢本街道を経て、奈良から京都に向かった。 ↓<この間の旅程は省略されていて不明> ・伏見、京、大坂と遊ぶ |

私は、今までに『東海道中膝栗毛』の足跡を訪ね、東海道・伊勢参宮街道の旅に何度か出ていますが、その中で心に残った所を8つ、順に紹介します。。

(1) 三島宿<静岡県三島市>

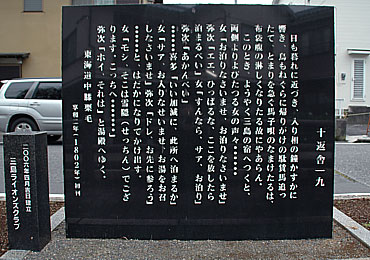

文中、弥次郎兵衛と北八は、道連れとなった十吉と共に、三人で飯盛旅籠に泊まり、飯盛女といっしょに寝ますが、夜中にスッポンに指をかまれてひと騒動起こすことになります。三島宿は、三島大社の門前町として栄え、本陣2、脇本陣3、旅籠74もあった大きな宿場で、“三島女郎衆”と呼ばれた、宿場女郎、飯盛女郎が大勢いました。現在も宿場の面影を残す建物や史跡などが点在しています。また、市内の桜川沿いに「三島水辺の文学碑」があり、その中の四号碑として、十返舎一九「東海道中膝栗毛」の碑も立てられています。

「すつぽんにくはえられたるくるしさにこちや石龜のじだんだをふむ」

|

|

|

| 三島大社(静岡県三島市) | 三島水辺の文学碑四号碑 |

(2) 府中宿<静岡県静岡市葵区>

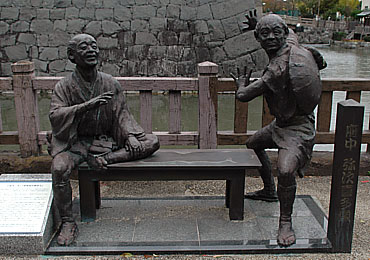

弥次さん、北さんは府中宿の旅籠へ泊まり、金策に成功して、まとまった金を手にして、安倍川遊郭で遊びます。物語の設定では、弥次さんは、府中宿の豪商の一人息子だったのですが、放蕩の限りを尽くして、出奔したということになっていました。その伝手で、金策がうまくいったと思われますが、実は作者の十返舎一九も府中宿の生まれで、そういうことも設定に関係していると思われます。現在は、葵区両替町一丁目に、十返舎一九生誕の地の碑が建っていますし、駿府城跡の東御門の手前、巽櫓をバックに、「東海道中膝栗毛」刊行200周年記念として建てられた弥次さん、北さんの銅像もあります。

|

|

|

| 十返舎一九生家跡伝承地(静岡市葵区) | 駿府城跡の東御門の手前の弥次さん、北さんの銅像 |

(3) 丸子宿の丁子屋<静岡県静岡市駿河区>

弥次さん、北さんは丸子宿名物のとろろ屋に入ったものの、夫婦喧嘩に巻き込まれ、食べずに店を出てしまいます。ここの茅葺き屋根の店先でとろろ汁を食べると江戸時代の旅人気分です。庭には、十返舎一九「東海道中膝栗毛」の碑も立てられています。

「けんくはする夫婦は口をとがらして鳶とろヽにすべりこそすれ」

|

|

|

| 東海道丸子宿の丁子屋(静岡市) | 十返舎一九東海道中膝栗毛の碑 |

(4) 大井川の川越遺跡<静岡県島田市>

文中、武士に化け、川越賃をまけさせようとしましたが、ばれてしまう場面がありました。現在、江戸時代の川会所が残され、人足詰所等の建物が復元され、蓮台等も展示されていて、当時の川越しの情景を思い浮かべられます。近くにある「島田市博物館」大井川の川越しについての詳しい展示があります。

「出来合のなまくら武士のしるしとてかたなのさきの折れてはづかし」

|

|

|

| 大井川の川越遺跡川会所(静岡県島田市) | 大井川と蓮台 |

(5) 日坂宿<静岡県掛川市>

文中、弥次さん、北さんは日坂宿の旅籠へ泊まり、巫女に夜這いをかけて、一悶着ありました。現在この宿場では、旅籠「川坂屋」が一般公開されていて、江戸時代の名残を留めています。また、近くに旅籠「萬屋」というのも復元して、一般公開していますが、こちらは、飯盛旅籠だったようで、面影も感じられ、平旅籠の「川阪屋」との対比が興味深かいのです。さらに、近くにある商家「藤文」も一般公開されていて、江戸時代の旅を追想するには最適です。

「いち子ぞとおもふてしのび北八に口をよせたることぞくやしき」

|

|

|

| 日坂宿の旅籠「川坂屋」(静岡県掛川市) | 日坂宿の旅籠「萬屋」(静岡県掛川市) |

(6) 新居の関所跡<静岡県湖西市>

弥次さん、北さんは舞阪から新居への渡し舟の中で、蛇が逃げ出し一騒動有りますが、無事に新居の関所は通過しました。現在でも、江戸時代の関所の建物が残り、特別史蹟に指定されています。当時の関所の様子が人形によって復元され、隣接して「新居関所史料館」もあって、当時の関所のことを知るには最適です。また、近くには、旅籠「紀伊国屋」があって、内部が公開され、江戸時代の旅の資料も展示されていますので、当時の旅の様子を知るにはうってつけです。

「舞坂をのり出したる今切とまだヽくひまもあら井にぞつく」

|

|

|

| 新居の関所跡(静岡県湖西市) | 新居の関所の船着場跡(静岡県湖西市) |

(7) 御油の松並木<愛知県豊川市>

文中、弥次さんが北さんをきつねが化けたと勘違いして縛り上げるという場面がありますが、今でも旧東海道の両側にうっそうとした松並木が約600mにわたって続き、国の天然記念物に指定されています。現在でも夜中ならばきつねの出てきそうな雰囲気があります。近くには、「御油の松並木資料館」があって、御油の松並木と御油宿に関する資料が展示されています。

「その顔でとめだてなさば宿の名の御油るされいと逃げて行ばや」

|

|

|

| 東海道御油の松並木(愛知県豊川市) | 御油の松並木資料館 |

(8) 伊勢古市の麻吉旅館<三重県伊勢市>

古市は諸国から集まったお伊勢詣りの人々が参詣後に遊ぶところで、遊郭が建ち並んでいました。弥次さん、北さんは当然ここで遊びますが、女郎と一悶着有ります。現在では、戦災にあったりして、当時の街並みの面影は薄らいでしまいました。しかし、文中にも名前が出てくる「麻吉」が現在でも残り、旅館として営業しています。江戸時代より続く、堂々とした建築物で、斜面を利用して造られた懸崖造りの木造6層階です。当時の見事な調度品が展示され、伊勢音頭が踊られた大広間も残されていて、当時の繁栄を想起することができます。

「むくつけき客もこよひはもてるなり名はふる市のおやまなれども」

|

|

|

| 伊勢古市の麻吉旅館(三重県伊勢市) | |

| 麻吉旅館の公式ホームページ |

| ☆この作品を読んでみたい方は、現在簡単に手に入るものとして、 ・『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著)が、小学館の新編古典文学全集<4,600円+税>から出版されています。 ・『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著)が、岩波文庫<上972円、下1,015円>から出版されています。 ☆江戸時代の原文は読みにくいと言う方には、 ・『現代語訳 東海道中膝栗毛』(伊馬春部著)岩波現代文庫<上1,058円、下1,058円>から出版されていて、参考になります。 ・『池田みち子の東海道中膝栗毛』(池田みち子著)が、集英社文庫<700円>のわたしの古典シリーズから出ていて、参考になります。 |

| 所在地 | 碑の位置 | 碑名 | 碑文 | 建立日 |

| 静岡県三島市芝本町 | 桜川沿い | 十返舎一九 四号碑 | 日も暮れに近づき、入り相の鐘かすかに響き、烏もねぐらに帰りがけの駄賃馬追ったて、とまりを急ぐ馬子唄のなまけたるは、布袋腹の淋しくなりたる故にやあらん。このとき、ようやく三島の宿へつくと、両側より呼びたつる女の声々……女「お泊りなさいませ、お泊まりなさいませ」弥次「エエ、ひっぱるな、ここを放したら泊まるべい」女「すんなら、サア、お泊り」弥次「あかんべい」……喜多「いい加減に、此所へ泊まるか」女「サア、お入りなせいませ、お湯をお召しなさいませ」弥次「ドレ、お先に参ろう」……と、はだかになりてかけ出す。女「モシ、そこは雪隠でござります。こっちへ……」弥次「ホイ、それは」と湯殿へゆく。 | 2006年4月 |

| 静岡県静岡市駿河区丸子 | 丁子屋前 | 十返舎一九句碑 | けんくはする 夫婦は口を とがらせて 鳶とろろに すべりこそすれ | 1982年 |

| 静岡県島田市河原 | 大井川マラソンコース・リバティ | 十返舎一九句碑 | 豆腐なる おかべの宿に つきてけり あしに出来たる 豆をつぶして | |

| 静岡県島田市河原 | 大井川マラソンコース・リバティ | 『東海道中膝栗毛』の文学碑 | はやくもなぐりのたてばにつく。こゝは花ござを織りてあきなふ。道ばたにひらくさくらの枝ならでみなめいめいにをれる花ござをおりてあきなふ 道ばたにひらくさくらの枝ならでみなめいめいにをれる花ござ 程なく袋井の宿に入るに、両側の茶屋賑しく、往来の旅人おのおの酒のみ、食事などしてゐたりけるを弥次郎兵衛見て ここに来てゆきゝの腹やふくれけんれば布袋のふくろ井の茶屋 |

| ◇ 人物クローズアップ 十返舎一九 | お茶街道文化会のホームページの歴史探訪の中にあり、十返舎一九を紹介しています。 |

| ◇十返舎一九の東海道中膝栗毛 | 沼津市商工会のサイトで、十返舎一九著「東海道中膝栗毛」の初編から第三編(日本橋~新居宿)までの現代語訳と注釈が載っています。 |

| ◇意訳東海道中膝栗毛 | 十返舎一九著「東海道中膝栗毛」の全文の現代語訳で、だいたいの雰囲気はつかめると思います。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp

☆江戸の流行作家十返舎一九

☆江戸の流行作家十返舎一九