|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

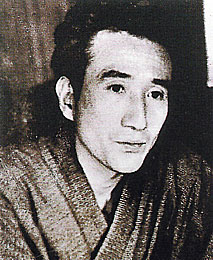

| 文学の旅(14) 「津軽」太宰治著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||

☆『津軽』の旅の関係地

| 『津軽』の旅の関係地 |

|

私は、今までに『津軽』の関係地を訪ね、何度か旅に出ていますが、その中で心に残った所を6つ紹介します。

(1) 金木<青森県五所川原市>

太宰治の小説『津軽』は津軽半島を舞台としていますが、その中心金木町には太宰治の生家が太宰治記念館「斜陽館」として残され、資料館となっていて、見学することができます。この建物は、階下11室278坪、2階8室116坪、付属建物や泉水を配した庭園など合わせて宅地約680坪の入母屋作りの豪邸で、明治の大地主、津島源右衛門(太宰治の父)の手で1907年(明治40)に建設されたとのことです。材木は、米蔵にいたるまで日本三大美林のヒバを使い、当時のお金で工事費約4万円という大金がかかったそうです。館内には、太宰治が着用していた二重廻し、羽織袴や執筆した初版本、原稿、川端康成、兄文治への書簡など約600点の資料が展示されています。小説『津軽』の中でもこの生家に4泊し、いろいろと書かれています。

|

|

|

| 太宰治の生家「斜陽館」 | 津軽鉄道金木駅 |

(2) 浅虫温泉<青森県青森市>

東北の温泉旅行の途中、下北半島の温泉巡りを終えた後で、浅虫温泉に泊まることにしました。ここは、青森市の奥座敷として知られている温泉で、開湯は平安時代といわれ、20数軒の宿が軒を連ねています。昔は温泉で麻を蒸していたことから「麻蒸」と呼ばれましたが、現在は火難を嫌って、燃えてしまう「麻」を変えて「浅虫」になったとか。海岸沿いに位置し、海釣公園や水族館もあり、夏場も観光客でにぎわっているといいます。かの青森県が生んだ小説家太宰治著の『思い出』という小説の中で、母と末の姉が浅虫温泉で湯治していて、そこに寝泊まりしながら受験勉強をしたことが綴られています。また、小説『津軽』の中にも登場し、浅虫は若き日の忘れられない思い出の地であるとともに、どこかすれているような印象のある温泉地だとも語られています。そんな温泉街に、期待と不安を持って入っていったのですが、目指す宿が見つかりません。温泉街を2度通り過ぎ、やっと人に聞いて、駅裏の方に今日の宿「ホテル萩乃」を発見しました。鉄筋コンクリート4階建て20室のこぢんまりとした和風旅館ですが、女将の応対はとてもていねいで、館内もきれいにしてあります。第一印象の良い宿に、はずれは少ないので、今日は期待できそうな感じがしました。宿のパンフレットをもらったら、浅虫はねぶた発祥の里だと書いてありましたが、学生時代に浅虫のユースホステルに泊まったときのことを思い出しました。ちょうど浅虫のねぶた祭をやっていて、夜同宿者達と出かけ、いっしょにはねた(ねぶたを踊ることをこう呼びます)のです。浴室には、ねぶたをはねている踊り手の壁画があり、無色透明、無味無臭の湯に浸かりながら、昔のことを回想していました。上がってから、ほどなくして部屋での夕食となりましたが、合鴨とほたての鍋、アワビの酢の物、キノコ、新鮮な刺身、茶碗蒸し、そして、デザートにメロンまで出てきて、この宿泊料金にしてはずいぶん豪華です。冷やでお酒を2合ほどたのんで、おいしく飲み食いしました。後は、テレビを見ながら、翌日の旅程を考えて寝てしまいましたが...。

|

(3) 大鰐温泉<青森県南津軽郡大鰐町>

弘南鉄道の電車に揺られて、弘前から大鰐に向かいましたが、沿線は一面の銀世界です。大鰐温泉は約800年前に発見されたと伝えられ、江戸時代は津軽藩の湯治場ともなり、藩主も入浴したと聞きます。駅を降りると昼間でもさすがに寒く、一番近い共同湯を教えてもらって、滑らないように気をつけて歩いていきましたが、スキーを積んだ車が次々追い越していきます。平川を相生橋で渡ったところにある共同浴場“若松会館”までは7分ほどで着きました。昔ながらの銭湯のような造りで、地元の浴客が数人入っています。外気で冷やされてきたために、湯が熱く感じられすぐには入れなくて、何杯も掛け湯をしました。地元の人の会話は純粋の津軽弁で何を言っているのかよくわかりません。よく耳を澄ませて聞き取ろうとするのですが、理解できないのです。しかし、そんな会話を聞いていると「あーあ、津軽に来たんだなあ」と旅情をかき立てられるから不思議なものです。厳冬の季節にみちのくの共同湯に浸かっているというのは、とても良いと悦に入りました。上がってから、寒さをこらえて温泉街を一巡りしてみることにしました。近代的な建物もありますが、まだまだ昔ながらの湯治場の風情を残しています。太宰治が小説『津軽』の中で「昔の津

軽人の生活が根強く残っているに相違ないのだから、そんなに易々と都会の風に席巻されようとは思われぬ。」と書いているように、古来からの湯治が残され、共同湯の周辺には自炊専門の客舎という宿が建っています。外湯も8ヶ所を数え、時間があれば全部巡ってみたいと思いました。スキー場の方には近代的なホテルやペンションもあるとのことで、新旧両面を持った温泉地として発展しているようですが、今の様子を太宰治はどう思うでしょうか?

|

|

|

| 共同浴場“若松会館”の外観 | 平川沿いの大鰐温泉街 |

(4) 弘前城<青森県弘前市>

ここは、小説『津軽』の序章に登場し、太宰治が高校生の時に城跡から岩木山や城下町を眺望した時の感想を書いていて、とても興味深いのです。この城には、天守(御三階櫓)と三基の三重櫓、五棟の櫓門が残っています。建物はそれほど大きなものでは有りませんが、一の丸、二の丸、三の丸のほぼ全域が公園として残されているのが特徴です。春になると桜の花が咲き誇り、素晴らしいものです。この城は、関東以北では、唯一の現存天守閣のある城跡として知られています。現存の三層天守は、1611年(文化7)に本丸辰巳櫓を移築、改修したもので、御三階櫓と称されました。本来は1611年(慶長16)、津軽信枚公が完成させた5層天守が聳えていたのですが、2代信牧公のとき1627年(寛永4)の落雷で焼失しました。現存天守閣の特徴は、見る方向によって姿が異なり、二の丸から見える東面、南面にだけ千鳥破風を飾り、本丸から見える北面、西面は銅扉の連窓としていることです。また、城跡には他に3基の櫓と大手門はじめ5棟の櫓門が残り、国の重要文化財に指定されています。石垣、土塁、堀なども残っていて、往時の状況を彷彿とさせる城跡です。古を感じさせる城跡を訪れて、小説『津軽』の場面を思い浮かべてみるのも良いかと思います。

|

|

|

| 弘前城天守閣 | 弘前城追手門 |

(5) 千畳敷海岸<青森県西津軽郡深浦町>

ここは、1792年(寛政4)の地震で隆起したと伝えられる海岸段丘面で、物珍しがった津軽藩の殿様が、そこに千畳畳を敷かせ大宴会を開いたとされることからこの名が付いたそうです。江戸時代には、殿様専用の避暑地で一般庶民は近づけなかったとのことです。太宰治も小説『津軽』の中で景勝地として書いていますが、辛口の表現になっています。

|

|

|

| 千畳敷海岸(青森県深浦町) | |

(6) 小泊<青森県北津軽郡中泊町>

太宰治は、小泊村(現在の中泊町小泊)を訪ね、かつて自らの子守りをしてもらった、越野タケを探し当て、運動会が行われていた場所で再開を果たします。小説『津軽』では、それがクライマックスとして描かれていて、とても印象的なのです。現在では、運動会の行われた校庭を見下ろす場所に、小泊村が再会公園を造り、小説「津軽」の像と太宰治文学碑を1989年(平成元)年に建立しました。さらに、再会公園に、小説『津軽』の像に隣接して「小説『津軽』の像記念館」が建設され、1996年(平成8)4月開館しています。館内には、小説「津軽」の誕生から、小説「津軽」のたどった足跡、越野タケと太宰治の年譜、写真、思い出の品をパネルなどで解説し、映像音声コーナーとして、太宰の合成音声、長女園子さんの映像や音声を自由に選択できるコーナーもあります。小説『津軽』の足跡を訪ねるにははずせない施設になっています。

|

|

|

| 小説「津軽」の像 | 小説「津軽」の像記念館 |

|

|

| 太宰治文学碑 | 再会公園 |

| この作品を読んでみたい方は、現在簡単に手に入るものとして、『津軽』(太宰治著)が、新潮文庫<420円>から出版されています。 |

| 所在地 | 位置 | 名称 | 碑文 | 建立日 |

| 青森県外ヶ浜町蟹田小国東 | 観瀾山公園内 | 太宰治文学碑 | かれは 人を㐂ばせるのが 何よりも 好きであった! 正義と微笑より 佐藤春夫 |

1956年8月6日 |

| 青森県外ヶ浜町蟹田 | JR蟹田駅 | 太宰治文学碑 | 蟹田ってのは風の町だね (小説「津軽」の一説) |

1988年3月13日 |

| 青森県外ヶ浜町三厩龍浜 | 「龍飛館」付近 | 太宰治文学碑 | ここは本州の袋小路だ。讀者も銘肌せよ。諸君が北に向つて歩いてゐる時、その路をどこまでも、さかのぼり、さかのぼり行けば、必ずこの外ヶ濱街道に到り、路がいよいよ狭くなり、さらにさかのぼれば、すぽりとこの鶏小舎に似た不思議な世界に落ち込み、そこに於いて諸君の路は全く盡きるのである。 (小説「津軽」の一説) |

1975年10月9日 |

| 青森県中泊町小泊字砂山 | 再開公園内 | 太宰治文学碑 | たけはそれきり何も言はず、きちんと正座してそのモンペの丸い膝にちゃんと両手を置き、子供たちの走るのを熱心に見てゐる。けれども、私には何の不満もない。まるで、もう、安心してしまつてゐる。足を投げ出して、ぼんやり運動會を見て、胸中に一つも思ふ事が無かつた。もう、何がどうなつてもいいんだ、といふやうな全く無憂無風の情態である。平和とは、こんな気持のことを言ふのであらうか。…しばらく経つてたけは、まっすぐ運動會を見ながら、肩に波を打たせて深い溜息をもらした。たけも平気ではないのだな、と私にはその時はじめてわかつた。でも、やはり黙つてゐた。 (小説「津軽」の一説) |

1989年10月8日 |

| 青森県中泊町小泊字砂山 | 再開公園内 | 小説『津軽』の像 | 1989年10月8日 | |

| 青森県中泊町小泊字折戸 | 折戸公園 | 太宰とたけの再会の道文学碑① | 私は小泊港に着いた。ここは人口二千五百くらいのささやかな漁村であるが、築港だけは、村に不似合なくらい立派である (小説「津軽」の一説) |

1999年7月29日 |

| 青森県中泊町小泊 | ライオン岩展望所広場 | 太宰とたけの再会の道文学碑② | 中古の頃から他国の船舶の出入りがあり、蝦夷通い船が、東風を避ける時には必ずこの港に仮泊する事になつていたという。 (小説「津軽」の一説) |

1999年9月29日 |

| 青森県中泊町小泊字小泊 | お菓子のきむら隣 | 太宰とたけの再会の道文学碑③ | 津軽へ来て、ぜひとも、逢ってみたいひとがいた。私はその人を、自分の母だと思っているのだ。私の一生は、その人に依って確定されたといってもいいかも知れない。 (小説「津軽」の一説) |

1999年11月22日 |

| 青森県中泊町小泊字浜野 | 診療所跡地 | 太宰とたけの再会の道文学碑④ | 「ごめん下さい、ごめん下さい。」「はい。」と奥から返事があつて、十四、五の水兵服を着た女の子が顔を出した。 (小説「津軽」の一説) |

2000年5月27日 |

| 青森県中泊町小泊字砂山 | ふれあい運動場 | 太宰とたけの再会の道文学碑⑤ | 掛小屋へはいり、すぐそれと入違いに、たけが出て来た。「修治だ」私は笑つて帽子をとつた、「あらあ」それだけだつた。 (小説「津軽」の一説) |

2000年5月27日 |

| 青森県中泊町小泊字砂山 | 竜神様 | 太宰とたけの再会の道文学碑⑥ | 小泊までたずねて来てくれたかと思うと、ありがたいのだか、うれしいのだか、そんな事は、どうでもいいじゃ、まあ、よく来たなあ。 (小説「津軽」の一説) |

2000年5月27日 |

| 青森県五所川原市金木町芦野 | 芦野公園内 | 太宰治文学碑 |

撰ばれてあることの恍惚と不安と二つわれにあり |

1965年5月3日 |

| 青森県五所川原市金木町芦野 | 芦野公園内 | 太宰治像 | 2009年6月19日 | |

| 青森県五所川原市金木町朝日山 | 雲祥寺 | 太宰治文学碑 |

汝を愛し

太宰治 汝を憎む |

2008年9月5日 |

| 青森県弘前市文京町 | 弘前大学文京町キャンパス | 太宰治文学碑 | 私には、また別の専門科目があるのだ世人は仮にその科目を愛と呼んでいる。人の心と人の心の触れ合ひを研究する科目である。私はこのたびの旅行に於いて、主としてこの一科目を追求した。 (小説「津軽」の一説) |

2009年6月6日 |

| 青森県深浦町北金ヶ沢字榊原 | 千畳敷 | 太宰治文学碑 | ……木造から、五能線に依って約三十分くらゐで鳴澤、鰺ヶ澤を過ぎ、その邊では津軽平野もおしまひになつて、それから列車は日本海岸に沿うて走り、右に海を眺め左にすぐ出羽丘陵北端の餘波の山々を見ながら一時間ほど経つと、右の窓に大戸瀬の奇勝が展開する。この邊の岩石は、すべて角稜質凝灰岩とかいふものださうで、その海蝕を受けて平坦になった斑緑色の岩盤が江戸時代の末期にお化けみたいに海上に露出して、数百人の宴会を海濱に於いて催す事が出来るほどのお座敷になつたので、これを千畳敷と名附け、またその岩盤のところどころが丸く窪んで海水を湛へ、あたかもお酒をなみなみと注いだ大盃みたいな形なので、これを盃沼と稱するのださうだけれど、直径一尺から二尺くらゐのたくさんの大穴をことごとく盃を見たてるなど、よっぽどの大酒飲みが名附けたものに違ひない。この邊の海岸には奇岩削立し、怒涛にその脚を絶えず洗はれてゐる。と、まあ…… (小説「津軽」の一説) |

1993年7月30日 |

| ◇太宰ミュージアム | 太宰治についての総合的なWebサイトです。 |

| ◇太宰治と歩く現代の「津軽」の旅 | 青森県東青地域県民局地域連携部発行の冊子で、PDF版です。小説「津軽」の足跡を尋ねて歩くにはうってつけです。 |

| ◇Wikipediaの「津軽」(小説) | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「津軽」(小説)のページです。 |

| ◇青空文庫『津軽』 | 青空文庫にある『津軽』の図書カードで、このサイトで全文をダウンロードしたり読んだり出来ます。 |

| このページの先頭へ | |

| 旅と文学へ戻る | |

| プロフィール | |

| 新着情報 | |

| ホームページへ戻る |

*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp

☆太宰治の文学

☆太宰治の文学